文献来源:中华炎性肠病杂志,2025年第9卷第5期

作者:彭博 1,2,3 刘钟城1,2,3 郭勤1,2,3,4

作者单位:1中山大学附属第六医院小肠内镜科;2中山大学附属第六医院消化内

科;3广州市黄埔区中六生物医学创新研究院;4广东省结直肠盆底疾病研究重点实验室

通信作者:郭勤

引用本文:彭博,刘钟城, 郭勤. 小肠绒毛萎缩相关疾病的诊疗进展[J]. 中华炎性肠病杂志(中英文),2025,9(5):371-377. DOI:10.3760/cma.j.cn101480‐20241111‐00124

【摘要】

随着对小肠疾病认识的深入、疾病谱系的完善,小肠绒毛萎缩相关疾病已逐渐被认识及诊断。大部分绒毛萎缩患者会出现相应的

【关键词】 绒毛萎缩; 小肠; 诊断; 治疗

机体吸收营养物质的主要场所是小肠,小肠表面有无数小肠绒毛,绒毛是排列在小肠内部的细长

一、正常小肠的内镜表现

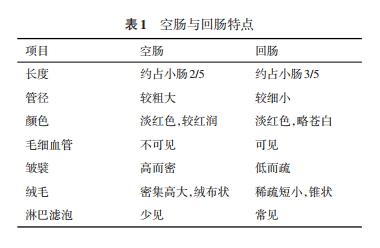

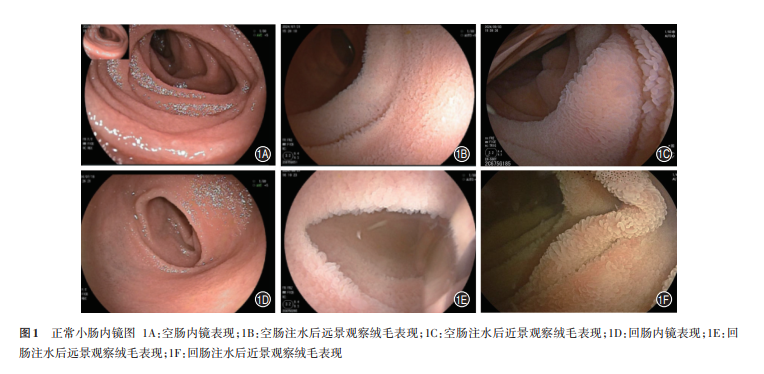

小肠包括十二指肠、空肠与回肠三部分组成,其中空肠约占小肠的2/5,回肠约占小肠的3/5。空肠管径较大,皱襞高而密,绒毛较为密集且高大,呈绒布状,黏膜呈淡红色,较为红润,黏膜下毛细血管不可见,淋巴滤泡少见。回肠管径较小,皱襞低而稀疏,绒毛较为稀疏且细小,呈锥状,黏膜呈淡红色,较为苍白,黏膜下可见散在分布的毛细血管,淋巴滤泡常见。见表1和图1。

二、小肠绒毛萎缩的内镜表现

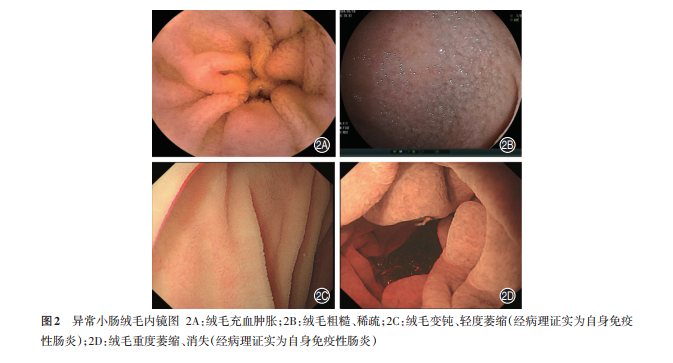

当小肠绒毛出现轻度异常时,患者临床症状表现不明显,甚至可能出现胃肠症状以外的吸收不良症状如贫血、骨质疏松症等[1],但内镜下也可出现相应表现,如绒毛肿胀、粗糙、稀疏、变钝、萎缩等,见图 2。但由于绒毛病变较其他黏膜炎症如溃疡、糜烂、充血等轻微,难以察觉,且由于内镜医师操作的主观性,绒毛病变的检出率较低。根据

三、小肠绒毛萎缩相关疾病

根据小肠吸收生理过程,将小肠吸收不良综合征分为三大类:(1)小肠腔内消化酶缺乏造成营养物质无法消化的吸收不良;(2)小肠黏膜异常造成已被消化的营养物质吸收不良;(3)已被消化的营养物质在小肠内转运障碍导致的吸收不良[3]。

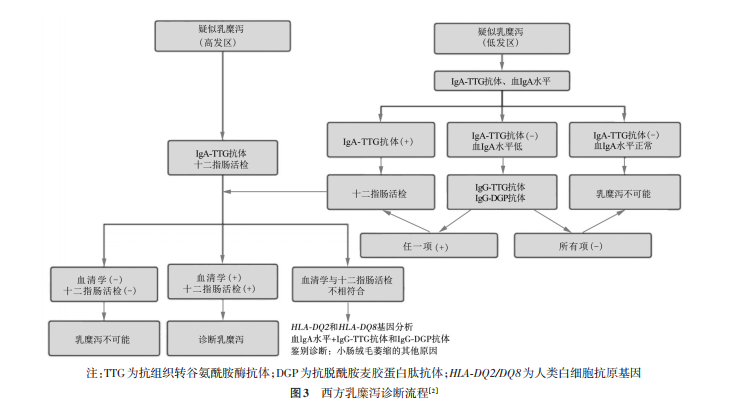

1.自身免疫导致小肠绒毛萎缩:乳糜泻是一种对含麸质

自身免疫性肠病(autoimmune enteropathy,AIE)是一种罕见的以小肠黏膜上皮绒毛萎缩为主的自身免疫性疾病,其特征为肠道免疫反应异常,通常表现为出生6个月内严重而顽固性的腹泻,膳食疗法无效。主要发生于3岁以内的婴幼儿,成人病例较为少见[8‐9]。内镜下正常绒毛状结构消失,黏膜变薄、粗糙,可呈龟裂状、马赛克状或颗粒状,病变以近端小肠明显。病理表现包括:(1)小肠绒毛部分或完全变钝;(2)深部隐窝淋巴细胞增多;(3)隐窝凋亡小体增多;(4)表面上皮内淋巴细胞增多不明显[10]。结合临床表现、内镜表现及病理诊断,同时除外引起绒毛萎缩的其他病变即可确定诊断。AIE患者的治疗目前暂未达成共识,由于缺乏大样本随机对照试验研究,故其治疗方案具有挑战性,往往需要予全身性激素或免疫抑制剂,必要时联合

普通变异型免疫缺陷病是成人最常见的原发性免疫缺陷病,目前发病机制暂不明确,以低免疫球蛋白血症、反复肺部感染及慢性腹泻为主要临床表现,存在高度异质性[14]。合并自身免疫性疾病的患者,以

2. 感染导致小肠绒毛萎缩:Whipple 病是由Tropherryma whipplei菌引起的一种可累及多系统的慢性感染性疾病。病变主要以小肠受累为主,包括十二指肠、空肠以及回肠。最常见的临床表现为腹泻、脂肪泻和腹痛等,部分患者可出现

贾第鞭毛虫病、

热带口炎性腹泻是一种罕见的获得性疾病,目前考虑由病原体感染引发,但病因未明,其特征表现为吸收不良和巨幼红细胞性贫血。好发于热带地区,在南美洲、非洲以及印度等东南亚各国最为常见,任何年龄均可罹病[21]。该病在我国罕见,仅见少量病例个案报告[22],故考虑本病时应详细询问旅居史,在疾病流行地区的居民或游客,有巨幼红细胞性贫血和吸收不良症状时应怀疑热带口炎性腹泻。该病通过内镜下小肠组织活检以明确诊断,内镜下表现为小肠绒毛不规则、粗大、卷曲或变平,皱襞消失呈扇贝样外观;其病理有多种表现,从小肠绒毛长度轻微改变、上皮细胞中度损伤到绒毛缺失、固有层淋巴细胞浸润伴隐窝结构延长[21,23]。长期

3.药物导致小肠绒毛萎缩:胃肠道不良反应是药物不良反应中最常见的表现,大多数药物的胃肠道不良反应表现为腹胀、腹泻等症状,停药后具有自限性,一般不会导致器质性病变。但某些药物可引起小肠损伤,并可同时累及结直肠或胃。各种药物因药理机制不同,导致的临床表现、内镜表现及病理表现都不尽相同。目前常见的可导致小肠绒毛萎缩的药物为

4.特发性小肠绒毛萎缩(iidiopathic small bowel villous atrophy,IVA):对于排查免疫、感染、药物、食物以及其他病因后,发现存在病因不明的、临床上以腹泻为主要表现,病理上与乳糜泻无法鉴别、反复血清学检查阴性的无法证明与麸质饮食相关的小肠绒毛萎缩[27‐28],一项意大利和英国双中心研究将其定义为IVA‐1,其特征为一过性小肠绒毛萎缩,表现为未进行任何干预治疗6个月内可自行缓解的自限性疾病,目前考虑可能与一过性感染相关[29]。根据IVA不同的临床表型和转化分为三大类,对持续至少12个月的戒麸质饮食或免疫抑制剂干预均无反应的持续性小肠绒毛萎缩,根据是否存在淋巴组织增生划分为IVA‐1和IVA‐2,其中IVA‐1的诊断标准需包括:(1)十二指肠活检中存在持续性单克隆γ‐T细胞受体(TCR);(2)通过免疫组织化学或流式细胞术检测到异常上皮内淋巴细胞的存在;(3)存在肠外肿瘤或血液学疾病的既往病史为特征。IVA‐2不符合上述任何标准,若存在上述三种标准之一则为IVA‐3。

该研究表明,在临床特征上,IVA‐1

此外,

四、展望与未来

小肠绒毛萎缩相关疾病的发病率正在上升,部分原因是对这种疾病的认识和检测手段取得较大进展。近年来由于胶囊内镜、气囊辅助小肠镜、影像学检查手段的飞速发展,对于不典型、非特异性患者的早期识别与早诊早治较以往已经得到极大改善与提升。但小肠绒毛萎缩相关疾病目前仍是一个未知的巨大领域,其疾病病变模式及临床表现不典型,容易漏诊,影像学等相关辅助检查并无特异性,并且诊断缺乏金标准,为进一步明确相关疾病,完善小肠疾病谱系的建立,需要更多的研究证据。本文在目前研究基础上对小肠绒毛萎缩相关疾病的诊断流程进行整理归纳(图4),期望能为相应的临床医师和研究人员提供参考,贡献微薄之力。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)