中国

专家共识

(2025年)

精准分型,分层治疗,开启PACG诊疗新纪元

前 言

近日,中华医学会眼科学分会青光眼学组与中国医师协会眼科医师分会青光眼学组联合发布了《中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2025年)》。这一共识在2019年版基础上进行了重要更新,为临床诊治提供了更为精准的指导。

发病机制新认识:多因素共同作用

共识指出,PACG的发生与发展与虹膜-睫状体-脉络膜组成的葡萄膜病理生理改变密切相关。这三者均源自中胚层,在生理状态下处于动态变化中,成为PACG发作的危险因素。

研究表明,急性PACG发作眼的黄斑脉络膜厚度明显大于对侧眼或健康对照眼,且睫状体厚度、虹膜面积和曲率更小。值得注意的是,手术治疗或

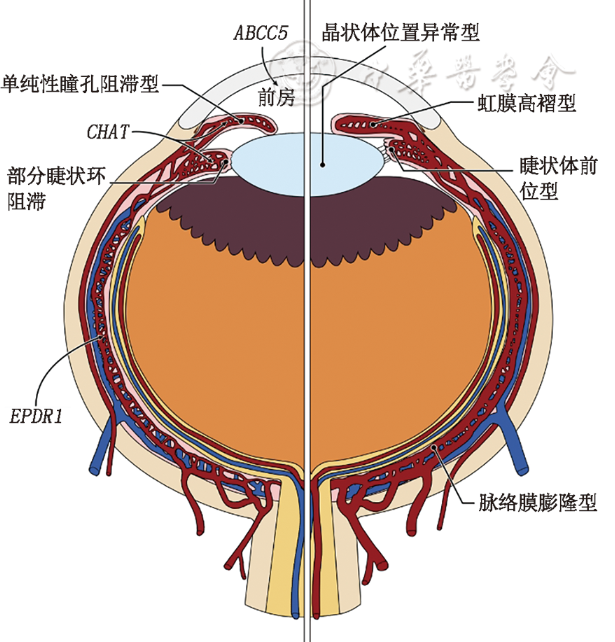

基于机制的全新分型:六大类型

2025版共识在原有分类基础上,增加晶状体和脉络膜因素,将PACG分为以下6种类型:

单纯瞳孔阻滞型:瞳孔阻滞力增大,周边虹膜向前膨隆

虹膜高褶型:中央前房深度正常,房角入口处虹膜肥厚

睫状体前位型:睫状体明显前位,将周边虹膜顶推向房角

晶状体位置异常型:晶状体悬韧带异常,晶状体及其悬韧带前移

脉络膜膨胀型:脉络膜厚度增加,向前推挤虹膜-晶状体隔

部分睫状环阻滞型:存在部分睫状环阻滞,是发生完全睫状环阻滞的解剖学基础

共识强调,近半数中国PACG患者存在多种机制共存现象,在解除瞳孔阻滞因素后,应对非瞳孔阻滞因素给予相应评估和处理。

分期治疗策略:精准医疗新标准

2019版共识并未根据PACG分期给予治疗方案,2025版共识将PACG分期为:临床前期和早期、中晚期,并提供了详细的治疗路径。

具有瞳孔阻滞因素且无白内障者

行超声乳化白内障摘除联合人工晶状体植入术(phacoemulsification with intraocular lens implantation, PEI)

晶状体位置异常为主要发病机制者

在最短时间内控制眼压,才能尽可能保护患者的视功能。对于急性PACG发作期、角膜

多中心临床研究结果显示,周边虹膜切除联合房角分离和房角部分切开术可有效控制眼压。多中心随机对照研究结果证实,周边虹膜切除联合房角分离和内路房角部分切开术的疗效不差于小梁切除术,且比小梁切除术更具有手术操作简单、并发症少、术后无需维护滤过等优势。前瞻性随机对照和自身对照研究结果证实,PACG患者穿透性Schlemm管成形术术后2年的降眼压幅度和并发症与小梁切除术相当,但前者术后无需维护滤过。

内路房角部分切开术以及睫状体分泌功能减弱术,包括经巩膜睫状体光凝术(transscleral cyclophotocoagulation, TSCPC)、内窥镜下睫状体光凝术(endoscopic cyclophotocoagulation, ECP)、超声睫状体成形术(ultrasound cyclo plasty, UCP)、微脉冲经巩膜睫状体光凝术(micropulse transscleral cyclophotocoagulation, MP - TSCPC)等,均可选择使用。

鉴于中国地域辽阔,社会经济发展不平衡,各地眼科机构技术成熟程度、设备配置水平不同,由于晶状体摘除手术风险高于激光治疗,且无法准确预测术后屈光度数,而患者意愿和需求又存在差异,因此目前尚不适宜大范围推广透明晶状体置换术。但是,对于非瞳孔阻滞因素,尤其晶状体因素(晶状体位置异常型)为主导发病机制的PACG,可结合地区白内障摘除手术技术水平和患者意愿进行综合评估后,选择行透明晶状体置换联合房角分离术,中晚期PACG患者可酌情联合行房角切开术或其他MIGS。

总结与展望

《中国原发性闭角型青光眼诊治方案专家共识(2025年)》基于近年来的临床和基础研究结果,对PACG的分类体系、诊断方法和治疗原则进行了全面更新:

机制认识深化:从单一瞳孔阻滞扩展到葡萄膜多因素参与

分型更加精准:新增"部分睫状环阻滞型",形成六大分型

治疗策略细化:建立分期治疗框架,提供清晰治疗路径

手术选择优化:提升内路房角手术地位,强调个性化治疗

这一共识的发布将为我国PACG的临床诊疗提供重要指导,推动诊疗规范化与精准化,最终造福广大患者。

本文仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)