偏头痛是一种常见而复杂的神经系统疾病,其主要特征是反复发作的中至重度头痛,约60%的患者表现为单侧头痛,其余则为双侧或全头痛。需要注意的是,不能望文生义地认为只要是单侧的头痛就是偏头痛。

在中国,成年人偏头痛年患病率约为9.3%,女性患病率明显高于男性。因此,偏头痛不仅是个人的健康问题,也是一项值得关注的公共卫生问题。

根据发作前是否有先兆表现,偏头痛分为无先兆偏头痛和有先兆偏头痛。

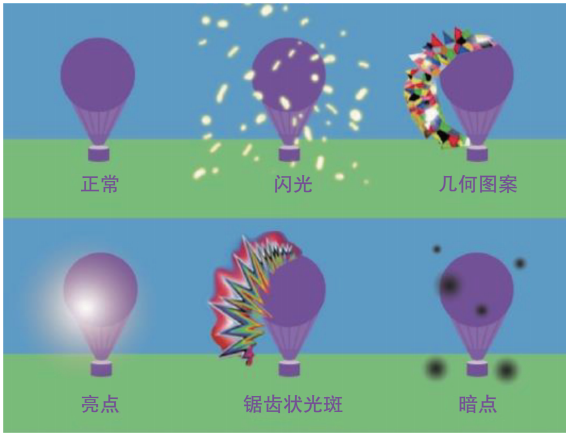

先兆是一种发作性神经系统症状,发作后可完全缓解。在国内约14%的偏头痛患者会经历先兆,其中超过90%的先兆表现为视觉改变,例如视野中出现暗点、闪光、水波纹或锯齿状光斑(见图1)。少数人还可能出现一侧肢体感觉异常(如麻木或刺痛)、肢体无力,甚至言语困难。这些先兆通常持续5~60分钟,随后出现头痛。同一患者,偏头痛发作可有时表现为无先兆偏头痛,有时表现为有先兆偏头痛。

图1 典型视觉先兆示例

根据发作频率,分为发作性偏头痛和慢性偏头痛。

发作性偏头痛指每月头痛不足15天;慢性偏头痛指每月头痛达到或超过15天,其中至少有8天的症状符合偏头痛的临床特征,并且这种情况持续超过3个月。

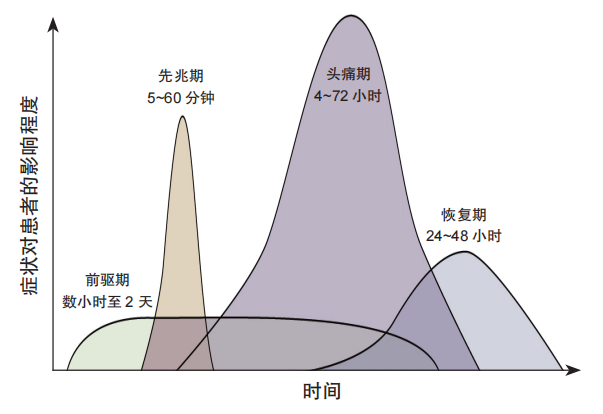

一般而言,偏头痛可分为3个或4个阶段:前驱期、先兆期、头痛期和恢复期(见图2)。需要注意的是,这些阶段中出现的症状可能有所重叠,而且并非每位患者都会经历上述全部阶段。

图2 偏头痛临床分期

前驱期:

先兆期:

这是有先兆偏头痛患者特有的阶段,通常出现在头痛发作前数分钟至1小时内。需注意的是,尽管前驱期和先兆期的症状都可能发生在头痛前,但它们是两个不同的概念。前驱症状可以出现在所有类型偏头痛患者中,而先兆症状仅出现于有先兆偏头痛的患者。具体的先兆特征已在问题(2)中描述。

头痛期:

成人偏头痛通常持续4至72小时,以单侧、中重度搏动性头痛为显著特征。头痛在日常活动中可能会加重,许多患者因此选择休息。在此期间,超过60%的患者会感到恶心、

恢复期:

指头痛消失之后到身体和精神状态完全恢复的这段时间,通常可持续24~48小时。常见症状包括持续的疲乏、嗜睡、注意力不集中、对光敏感、易怒和恶心等。

以下 3 个问题可以帮助患者初步筛查是否为偏头痛:

①近 3 个月内,是否至少有 1 天因为头痛影响到工作、学习或日常活动(如无法完成家务、工作或学习效率降低、请假、避免或减少社交活动等)?

②头痛发作时,是否感到恶心或者胃部不适?

③头痛发作时,是否对光线特别敏感(畏光)?

如果有 2 个或以上问题的回答为“是”,意味着患者可能患有偏头痛,风险可能高达 93%(敏感度0.81,特异度0.75),建议及时就医以获取进一步确诊;

如果只有 1 个或没有问题回答为“是”,患偏头痛的可能性较低,但如有持续症状,仍建议咨询医师以获得专业判断。

Tips:需警惕的头痛症状

在判断是否为偏头痛之前,若出现以下任何一种情况,请务必尽快就医,排查其他可能的健康风险:

■ 突然出现的剧烈头痛

■ 首次出现的头痛,或这次的头痛与既往明显不同

■ 持续不缓解或越来越严重的头痛

■ 头痛同时出现神经系统症状(如

■ 头痛与

■

■ 头部外伤后出现的头痛

■ 伴随

■ 妊娠期或产后出现的头痛

医师诊断偏头痛时,核心依据是详细的病史采集,而非依赖某项检查直接确诊。具体检查方案需结合患者的个体情况:若患者有典型偏头痛症状,但无其他疾病征象,通常无需进行太多检查;但如果存在特殊警示征象,医师会建议进行相应的影像学检查或实验室检查,以排查继发性头痛的可能。

值得注意的是,即使确诊为偏头痛,为全面评估潜在诱因、合并症或心脑血管风险等,医师可根据需要建议进一步检查,以制订更精准的管理方案。

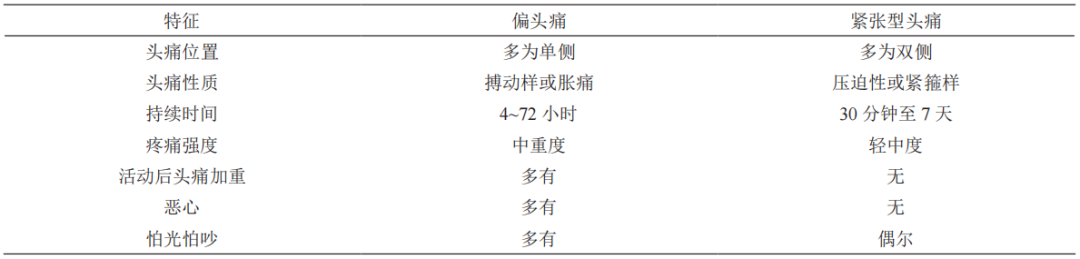

几乎每个人在生活中都经历过头痛,如劳累或熬夜后的头部不适。这类头痛中最常见的是

表1 偏头痛和紧张型头痛的鉴别

遗传因素确实是导致偏头痛的重要原因之一。除罕见的偏瘫型偏头痛属于单基因遗传病(已找到确切的致病基因)之外,绝大多数偏头痛属于多基因遗传性疾病。虽然单个基因变异对偏头痛的影响较小,但当多个基因变异叠加时,患偏头痛的风险会增加。偏头痛的发病不仅取决于遗传,还受到环境、压力、睡眠、饮食习惯等多种因素的影响。

偏头痛的诱因非常多,且因人而异。同样的因素对不同人可能产生不同影响,有些人对多个诱因同时敏感。常见的诱因包括睡眠异常(如睡眠不足或过多)、劳累、月经周期变化、情绪波动和心理压力。此外,环境因素对偏头痛的影响也很显著,如天气变化(包括高温、寒冷、潮湿、气压变化)、噪音、强光、闪光、刺激性气味以及高海拔环境。某些药物也可能引发偏头痛样头痛(如

在饮食方面,一些特定食物和成分可能引发偏头痛。例如,柑橘类水果、味精、高脂肪食物、冰淇淋、酒精(特别是红酒),

综上所述,建议养成记录头痛日记的习惯,详细记录头痛每次发作前后的作息、环境变化、饮食及情绪状态,以便精准识别并规避偏头痛诱发因素。

偏头痛被视为严重失能性疾病,因为它在发作期和发作间期均对患者的生活造成显著影响。在发作期,剧烈头痛常常迫使患者中断日常活动,严重时甚至需要卧床休息。伴随症状(如恶心、呕吐),以及对光线和声音的敏感,会明显加重患者的不适。此外,注意力不集中、乏力和嗜睡等问题也进一步妨碍了日常功能。对于有先兆偏头痛患者,视觉干扰或肢体无力可能在发作前或发作时出现,严重影响视觉功能和运动能力。

在发作间期,许多患者因担心下一次偏头痛何时来袭而产生焦虑情绪,尤其缺乏来自家人或周围人的理解和支持时,心理负担更加沉重。频繁的头痛可能导致反复请假或缺勤,严重者甚至面临失业或辍学的风险。在家庭中,偏头痛还可能限制患者参与家庭活动或承担家务责任,进而引发误解与家庭矛盾。总体而言,偏头痛不仅带来身体上的痛苦,也在心理和社会层面产生了显著的负面影响。

如果偏头痛长期得不到有效控制,反复发作可能导致一系列身心健康问题。患者可能面临焦虑、抑郁和

虽然偏头痛在过去被认为是一种良性的、反复发作的脑功能障碍性疾病,但近年来的研究表明,偏头痛患者更易罹患一些严重的健康问题。例如,与普通人群相比,偏头痛患者在头颅磁共振检查中更容易发现无症状的脑白质病变。有先兆偏头痛患者则面临更高的心脑血管疾病风险,其中

目前,偏头痛尚不能完全治愈,但通过积极干预可显著减少发作频率,减轻头痛严重程度,从而使偏头痛的影响降到最低。如果管理得当,偏头痛的症状可以随着年龄增长而逐渐缓解。国外流行病学研究显示,偏头痛的患病率在青春期开始显著上升,并在生育年龄的女性中达到最高水平。通常,40岁左右是偏头痛的活跃高峰期,而在50岁以后,多数患者的症状会逐渐好转,老年人群中患偏头痛的情况较为少见。

但这一自然缓解趋势并不意味着可以消极对待,若管理不当(忽视生活方式调整、长期过度使用镇痛药或未规范进行预防性治疗),可能导致偏头痛症状加重或慢性化,使病程发展背离年龄增长(50岁后)伴随的缓解趋势,持续影响生活。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)