导读

这项全国性横断面研究评估了中国SLE患者这三种重要合并症的患病率和相关风险因素,旨在提供有关中国SLE患者临床特征、长期管理和预后结局的真实世界数据。

研究设计

Study design

这项回顾性横断面研究基于中国SLE治疗与研究协作组(CSTAR)登记系统,纳入了在CSTAR登记的SLE患者。所有患者均符合美国风湿病学会(ACR)1997年修订的SLE分类标准或SLE国际协作临床(SLICC)2012年SLE分类标准。最终,38,105名中国SLE患者被纳入研究。基线数据在入组时通过使用预定义的标准在线问卷收集。

血脂异常史定义为

以下三种临床表现列为SLE的重要合并症:心血管疾病(CVD)、脆性骨折(任何部位的

研究结果

Results

患病率和基线特征

在入组患者中,95.5%的患者抗核抗体(ANA)呈阳性,71.3%的患者抗双链 DNA(dsDNA)抗体呈阳性,54.2%的患者抗

在所有患者中,1,220名(3.2%)在基线时至少有一种合并症。大多数有合并症的患者年龄在50岁左右,其中86.9%为女性。在有三种合并症之一的患者中,最常见的受累器官是皮肤黏膜系统(71.6%),其次是肌肉骨骼(56.8%)、血液系统(49.3%)和肾脏(40.1%)。SLEDAI-2000评分和SLICC/ACR-DI的中位数分别为4.0和1.0。

在有任何重要合并症的患者中,28.7%、23.8%和21.9%的患者分别呈狼疮抗凝物(LA)、抗心磷脂(aCL)抗体和抗β2GP1抗体阳性。关于治疗策略,44.1%和52.0%的患者分别使用糖皮质激素和HCQ。66.5%的有这些合并症的SLE患者接受免疫抑制治疗。

在这些重要合并症中,入组时最常见的是CVD(n=726;1.9%),其中394名患者患有冠状动脉疾病,368名患者有卒中史;这些疾病在男性中更为普遍(4.5% vs. 1.7%;p<0.001)。基线时,273名(0.7%)患者报告既往脆性骨折,女性患者患病率更高(0.7% vs. 0.4%;p=0.02)。恶性肿瘤是SLE患者中最不常见的合并症(n=264;0.7%),男女患者之间无统计学显著差异(0.7% vs. 0.6%;p=0.54)。

本研究人群中合并症重叠不常见,最常见的重叠是CVD和脆性骨折(24例),其次是CVD和恶性肿瘤(15例)以及脆性骨折和恶性肿瘤(4例)。

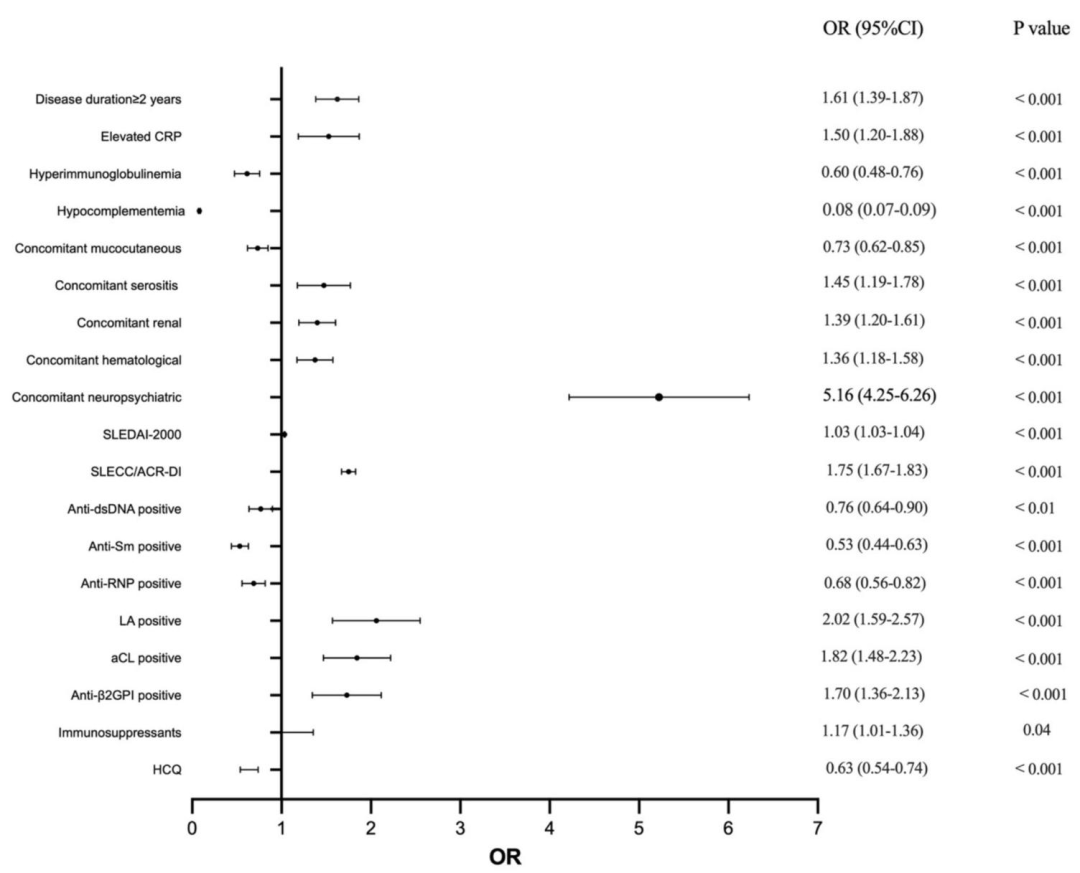

单因素分析中,除传统风险因素(如高龄、

实验室指标方面,CVD患者中LA(OR:2.00;p<0.001)、aCL抗体(OR:1.79;p<0.001)和抗β2GP1(OR:1.69;p<0.001)抗体阳性比例更高,而抗dsDNA(OR:0.73;p<0.001)、抗Sm(OR:0.53;p<0.001)和抗nRNP/U1RNP抗体(OR=0.68;p<0.001)阳性比例更低。

器官受累方面,浆膜炎(OR=1.49;p<0.001)、肾脏受累(OR=1.46;p<0.001)、神经精神系统受累(OR=5.21;p<0.001)和血液系统受累(OR=1.34,p<0.001)与CVD呈正相关。然而,皮肤黏膜表现(OR=0.71;p<0.001)与CVD呈负相关。

治疗策略方面,免疫抑制剂(OR=1.20;p=0.02)与CVD呈正相关,而使用羟氯喹(OR=0.63;p<0.001)与CVD呈负相关。

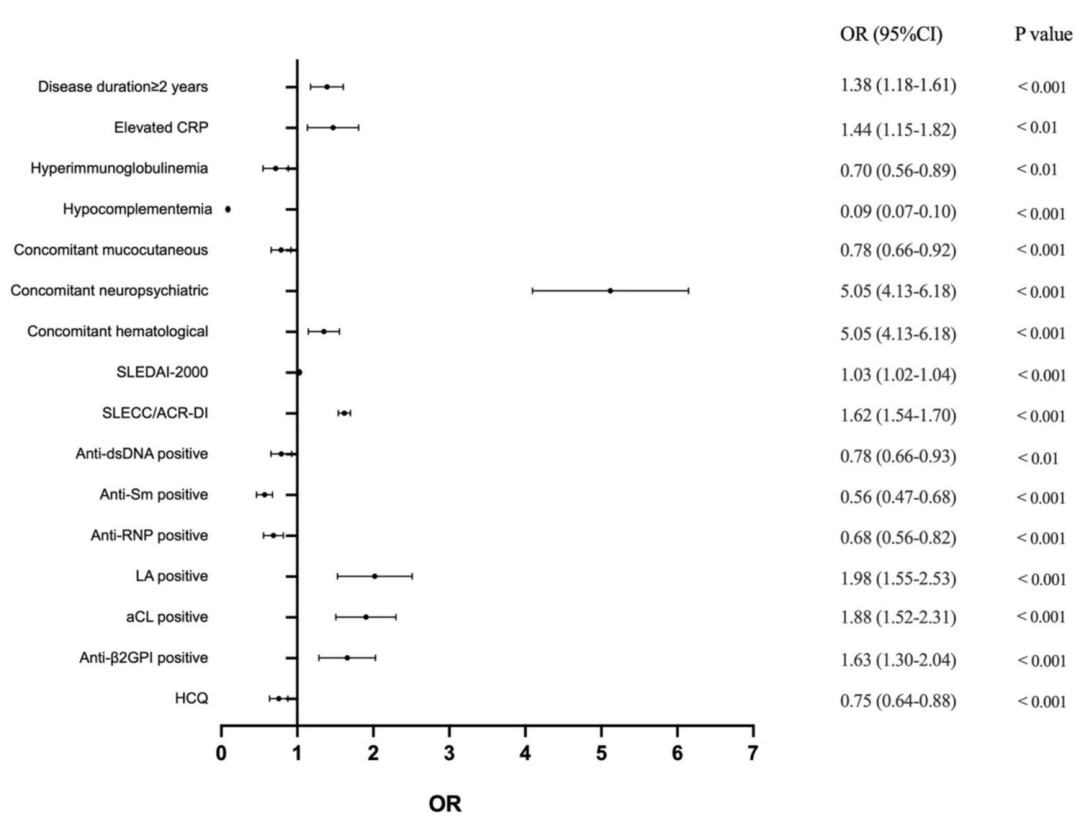

调整年龄和性别的多因素逻辑回归模型1得出的结果与单因素模型相似(图1)。调整年龄、性别、血脂异常、糖尿病和高血压的多因素回归模型2(图2)显示,系统性红斑狼疮病程超过2年、C反应蛋白水平升高、SLEDAI-2000评分更高以及SLICC/ACR损害指数与CVD存在相关。此外,狼疮抗凝物、

图2 经校正的多因素逻辑回归模型2中与SLE患者CVD风险相关的因素

所有因素(包括临床特征、器官受累、疾病活动度评估、自身免疫特征和治疗策略)最终均纳入多因素分析。在这些因素中,年龄超过50岁(OR=7.07;95%CI:3.62-13.82)、低补体血症(OR=0.06;95%CI:0.03-0.12)和糖皮质激素治疗史(OR=2.38;95%CI:1.35-4.20)与脆性骨折史相关。

多因素分析显示,年龄超过50岁(OR=2.08;95%CI:1.13-3.83)、低补体血症(OR=0.03;95%CI:0.02-0.06)和抗nRNP/U1RNP抗体阳性(OR=2.26;95%CI:1.19-4.31)与恶性肿瘤显著相关。

研究讨论和结论

Discussion and Conclusions

本研究依托中国首个全国性系统性红斑狼疮登记队列CSTAR,评估患者三种重要合并症的患病率及相关因素,为临床研究提供参考。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)