当地时间11月7-10日,2025年美国心脏协会科学会议(2025 AHA)在新奥尔良盛大召开。作为全球心血管领域极具影响力的学术盛会,本届大会再次彰显了中国科研力量的崛起之势。会议期间,首都医科大学附属北京安贞医院

研究背景:冠状动脉疾病(CAD)是全球死亡的主要原因。由于传统诊断工具的成本和局限性,早期检测仍然是一个挑战。我们的目标是开发和验证一种人工智能模型CardioFaceFound,该模型使用面部照片诊断梗阻性CAD。

研究方法:在2022年至2023年期间,在中国两个中心(北京安贞医院和北京大兴医院)纳入了疑似阻塞性CAD并计划进行

研究结果:本研究共纳入5889名受试者,收集了82355张面部照片。参与者的中位年龄为61岁,男性占总人口的69.8%。受试者被随机分为训练组(n=4613)和验证组(n=850)用于算法开发(约90%),测试组(n=426),用于模型测试(约10%)。CardioFaceFound在大兴医院测试组中具有最佳诊断能力,特别是在加入临床模型后(AUC=0.825,95%CI 0.740-0.915)。

研究结论:CardioFaceFound通过面部照片在诊断梗阻性CAD方面表现出良好的性能,表明其有可能加强对该疾病的早期检测和管理。有必要在更广泛的人群中进一步验证。

曾勇教授

该研究立足临床痛点,创新性地开发了基于面部照片诊断阻塞性冠状动脉疾病的基础模型CardioFaceFound。其研究设计严谨,通过大规模、标准化采集的面部图像数据,并结合自监督学习与微调策略构建模型。尤为值得肯定的是,研究证实融合临床数据与面部信息的融合模型诊断效能(AUC=0.825)显著优于单一模型,这为构建低成本、无创、可推广的冠心病早期筛查工具提供了坚实的科学依据,展现了巨大的公共卫生应用潜力。若后续能在更广泛人群和多中心环境中进一步验证其普适性与鲁棒性,并深入探究其生物学机制,将极大推动AI辅助诊断在心血管领域的临床转化进程。

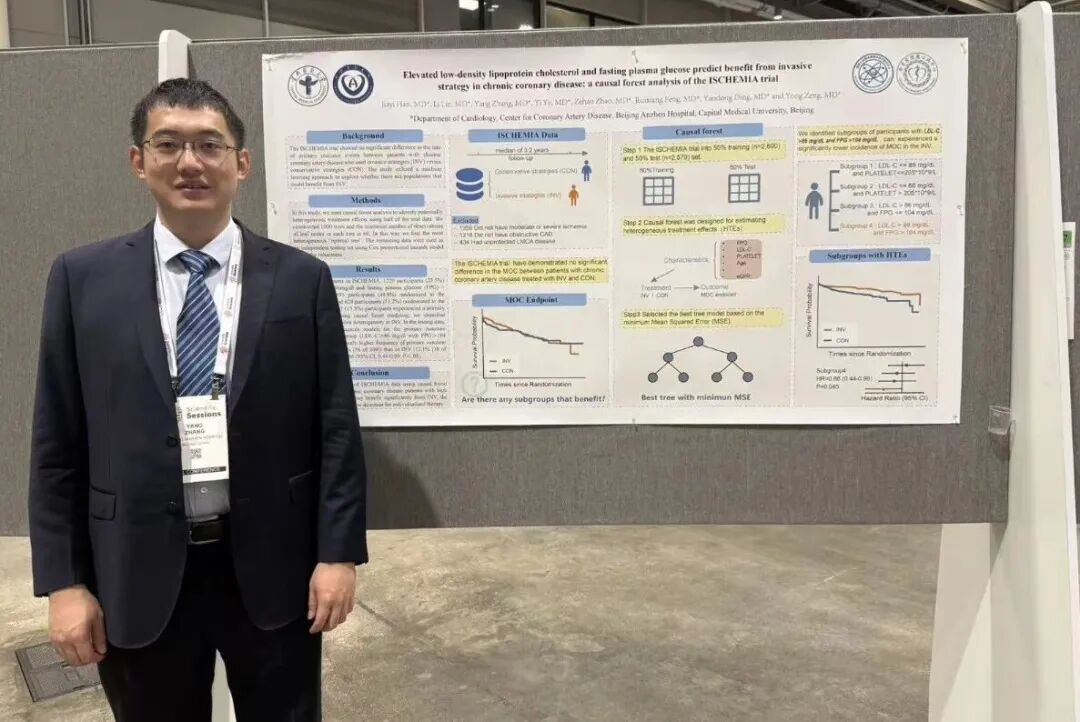

张阳医生在AHA现场

研究背景:ISCHEMIA试验显示,对于慢性冠状动脉疾病患者,有创策略与保守策略的主要结局事件发生率无显著差异。本研究采用因果森林分析方法,利用半数试验数据探索潜在异质性治疗效应。

研究方法:研究人员构建了1000棵决策树,每棵树叶节点的最小观察值为60。剩余数据作为独立测试集,通过Cox比例风险回归模型检验潜在异质性治疗效应。在ISCHEMIA研究的5179例参与者中,1220例(23.5%)符合低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)>86mg/dl且空腹血糖(FPG)>104mg/dl标准,其中595例(48.8%)被随机分配至训练数据集,624例(51.2%)分配至测试数据集。该亚组中男性占74.9%(914/1220),平均年龄63.8±9.5岁,187例(15.3%)参与者发生主要结局事件。

研究结果:通过因果森林模型,识别出有创策略可能存在疗效异质性的亚组。在测试数据中,Cox模型显示符合LDL-C>86 mg/dl且空腹血糖>104 mg/dl标准的亚组中,保守策略组主要结局事件发生率(18.1%,56/309)显著高于有创策略组(12.1%,38/315),风险比为0.66(95%CI 0.44-0.99;P=0.045)。

研究结论:本研究证实合并LDL-C>86 mg/dl与FPG>104 mg/dl的慢性冠心病患者可从有创策略中获得更多临床获益,这一发现为个体化治疗提供了新方向。

曾勇教授

这项研究基于ISCHEMIA试验数据,使用机器学习方法(因果森林分析)探讨了慢性冠脉综合征患者的治疗异质性。研究表明,尽管ISCHEMIA试验未能显示侵入性策略与保守策略在主要心血管事件发生率上的显著差异,但通过机器学习方法识别出特定的亚组患者,特别是那些LDL-C>86 mg/dL且FPG>104 mg/dL的患者,在侵入性策略中受益更多。这一发现具有重要的临床意义,并为未来的个体化治疗提供了可能的依据。

这项研究的亮点是采用了因果森林这一新颖的机器学习方法,这使得它能够识别传统统计分析中可能遗漏的异质性治疗效果(HTEs)。与传统的临床试验相比,机器学习方法能够在多维数据中挖掘出更多潜在的有价值信息。这项研究提供了有力的证据支持,表明患者的基础特征,如血脂和血糖水平,可能在治疗效果的异质性中起着重要作用。这对于慢性冠脉综合征的临床治疗方案设计提供了新的视角。尤其是通过结合传统的临床治疗与现代的机器学习分析方法,医生可以更精准地为患者选择治疗方式。

然而,尽管这项研究为侵入性治疗提供了新的支持,但仍存在一些局限性。首先,研究使用了机器学习技术来生成假设,但后续的验证依然依赖传统的Cox回归模型,可能存在一定的偏差。其次,LDL-C和FPG的阈值(86 mg/dL和104 mg/dL)是通过机器学习计算得出的,而非基于现有的临床经验或指南,这可能影响到其临床适用性。

总之,这项研究为慢性冠脉综合征的个体化治疗提供了新的见解,尤其是在结合血脂和血糖水平的患者群体中。它为未来在不同临床亚组中应用侵入性治疗提供了理论支持,并推动了机器学习在临床决策中的应用。但未来的研究仍需验证这些发现,并探索更广泛的人群和长期效果,以进一步巩固这一结论。

丁耀东 医生

林立 医生

张阳 医生

韩嘉毅 医生

曾勇 教授

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)