为了进一步提升基层医护工作者对窒息新生儿复苏的能力,降低窒息相关并发症的发生率和病死率,中华医学会儿科学分会新生儿学组牵头,联合《中国当代儿科杂志》编辑委员会,组织专家整合最新的新生儿复苏相关临床研究进展,结合基层医疗卫生机构的实际条件,通过充分讨论,制定了《基层医疗卫生机构常见新生儿疾病诊疗指南:新生儿复苏(2025年)》,针对基层医护人员对于新生儿复苏的9个常见问题,形成了22条推荐意见。

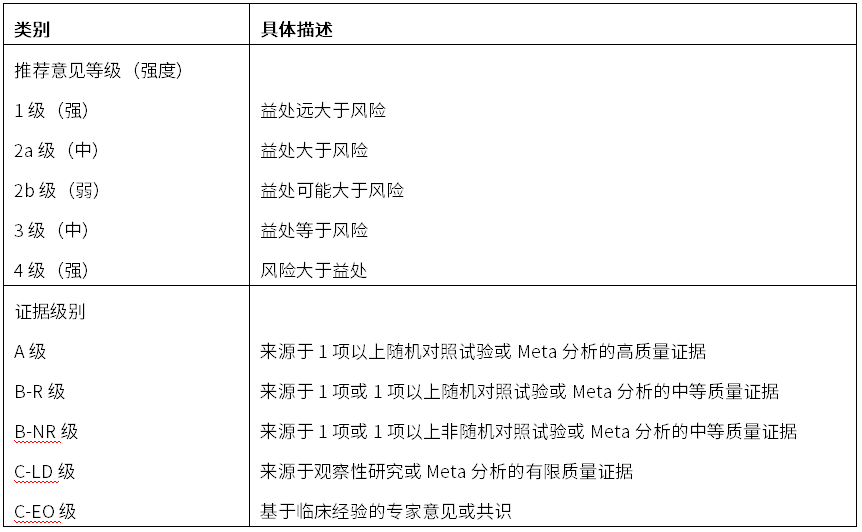

表1 推荐意见等级及证据级别

推荐意见1:每次

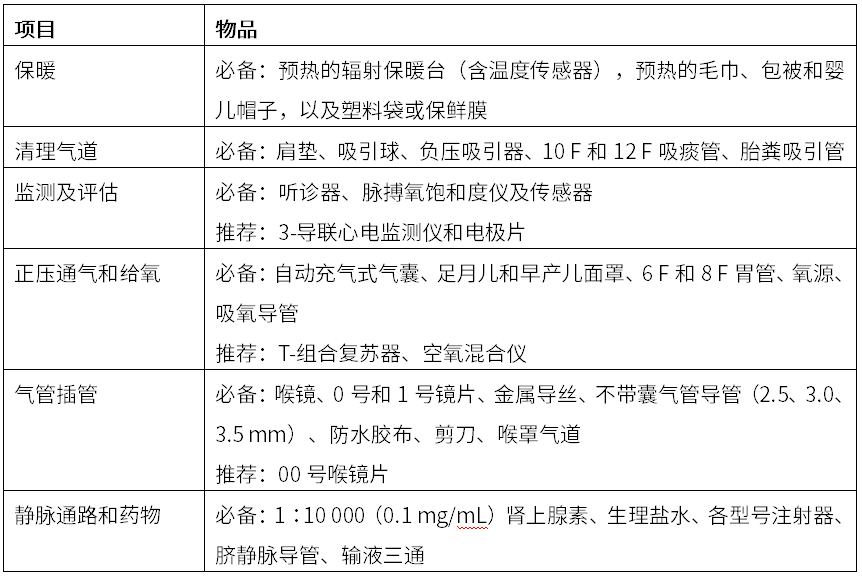

推荐意见2:每次分娩前都应根据“复苏物品核查表”(表2)备齐新生儿复苏所需用品和设备,并确保其功能正常(建议等级1级,证据级别C-LD级)。

表2 复苏物品核查表

推荐意见3:对于有活力的足月儿和

推荐意见4:对于胎龄≥28周的足月儿和早产儿,不能实施DCC时可以通过脐带挤压来实现胎盘-胎儿

推荐意见5:出现胎儿

推荐意见6:建议设置产房温度为24~26℃,早产儿出生场地环境温度不低于25℃,充分做好物品预热(建议等级2a级,证据级别B-R级)。

推荐意见7:在实施DCC期间,应进行新生儿早期护理,包括擦干、刺激、及时清除口咽分泌物,并通过母婴皮肤贴皮肤护理(SSC),以及用干毛巾包裹来进行保暖(建议等级2b级,证据级别B-R级)。

推荐意见8:胎龄<32周或出生体重<1 500 g的早产儿出生后,应尽快使用聚乙烯膜或袋包裹躯干及四肢,头部戴绒帽以减少热量丢失(建议等级2a级,证据级别B-R级)。

推荐意见9:当羊水粪染且新生儿无活力时,建议在20 s内完成气管插管及胎粪吸引,但如果基层机构不具备气管插管条件,则应在快速清理口鼻后立即开始PPV(建议等级3级,证据级别C-LD级)。

推荐意见10:对于胎龄≥35周的新生儿,复苏的初始吸入氧浓度推荐21%;对于胎龄28~34周的早产儿,推荐21%~30%(建议等级2a级,证据级别B-R级);对于胎龄<28周的早产儿,推荐30%(建议等级2b级,证据级别C-LD级)。根据

推荐意见11:对于胎龄<32周的早产儿,推荐T-组合复苏器(TPR)进行PPV,设置吸气峰压(PIP)为20~25 cmH2O,呼气末正压(PEEP)为5~6 cmH2O(1 cmH2O=0.098 kPa)。若产房没有配备TPR,建议使用带PEEP阀的复苏气囊(建议等级2b级,证据级别C-LD级)。

推荐意见12:若有效PPV 30 s后,心率<60次/min,应提高吸入氧浓度至100%,并进行气管插管、胸外按压(建议等级2a级,证据级别C-EO级)。

推荐意见13:开始胸外按压前先行气管插管。对于体重>2 000 g的新生儿,若气管插管不成功,可用喉罩气道(建议等级1级,证据级别C-EO级)。

推荐意见14:胸外按压的同时,由助手放置脐静脉导管,开通静脉通路(建议等级2b级,证据级别C-EO级)。

推荐意见15:心率上升是新生儿复苏有效的最直接、最重要的指标(建议等级1级,证据级别C-LD级)。

推荐意见16:如果完成所有复苏步骤后,生后20 min的Apgar评分为0分,测不到心率,可与监护人沟通后考虑停止复苏(建议等级1级,证据级别C-LD级)。

推荐意见17:经过长时间PPV或胸外按压、

推荐意见18:胎龄≥35周的中重度缺氧缺血性脑病患儿若符合亚低温治疗适应证,应在生后6 h内启动亚低温治疗(建议等级1级,证据级别A级)。

推荐意见19:当本机构的医疗资源或救治能力不足以给经过复苏的新生儿提供进一步支持或治疗其原发疾病时,应积极联系区域转诊中心安排转运(建议等级1级,证据级别C-EO级)。

推荐意见20:在等待转诊的过程中,基层机构的医生应实施新生儿的初步稳定处理(建议等级1级,证据级别C-EO级)。

推荐意见21:凡可能参与新生儿复苏的基层医护人员每年至少接受1次复苏培训和技能考核,确保复苏技能熟练,团队合作高效(建议等级1级,证据级别C-LD级)。

推荐意见22:复苏前组织讨论、复苏后组织系统性总结,可显著提升团队复苏技能水平(建议等级2b级,证据级别C-LD级)。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)