支气管扩张症是一种以气道结构不可逆扩张为特征的慢性疾病,铜绿假单胞菌是其最常见的慢性致病菌之一。研究表明,反复检出该菌的患者急性加重频率更高,住院风险约增加7倍,死亡风险增加3倍,且其相对丰度升高与死亡率上升直接相关。基于这些关联,欧洲呼吸学会指南推荐对频繁加重(每年≥3次)的慢性铜绿假单胞菌感染患者使用长期吸入抗生素治疗。

研究方法

本研究基于两项全球多中心III期随机双盲安慰剂对照试验——ORBIT-3和ORBIT-4,共纳入598例慢性铜绿假单胞菌感染的支气管扩张症患者(ORBIT-3 290例,ORBIT-4 308例),患者按2:1比例随机分配至吸入脂质体环丙沙星组或安慰剂组,随访12个月。

研究结果

患者微生物群存在显著异质性

尽管所有患者均为慢性铜绿假单胞菌感染,但其基线菌群组成差异显著。研究发现,菌群多样性降低与12个月内加重频率升高(P=0.021)及生活质量下降(P=0.012)显著相关。具体而言,铜绿假单胞菌相对丰度升高与加重频率增加直接相关,而共生菌(如Rothia、Haemophilus、Streptococcus)丰度降低则会加剧这一关联。例如,Rothia作为一种共生菌,其丰度与铜绿假单胞菌丰度呈显著负相关(P<0.001,r²=0.15),且高Rothia丰度患者的加重风险更低,这与既往研究中Rothia的抗炎作用一致。

炎症内型与微生物群紧密关联

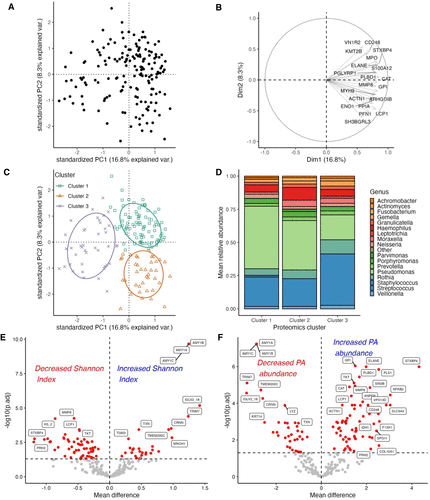

蛋白质组学分析识别出3种炎症内型,且这些内型与菌群组成显著相关(P<0.001)。内型1以中性粒细胞炎症蛋白(如中性粒细胞弹性蛋白酶ELANE、MMP8)高表达为特征,铜绿假单胞菌和Neisseria丰度最高,加重风险高;内型2以凋亡相关蛋白PYCARD高表达为特征,Haemophilus及共生菌(如Granulicatella)丰度较高;内型3以免疫调节蛋白(如补体因子CFH、抗病毒蛋白TRIM7)高表达为特征,铜绿假单胞菌丰度最低,Rothia等共生菌丰度最高,且该内型患者的铜绿假单胞菌根除率显著更高(P<0.001)。

图 感染铜绿假单胞菌患者基线蛋白质组与患者微生物群之间的关系。(A)基线痰液蛋白质组学(n = 164)的主成分(PC)分析。(B)显示前 20 个贡献变量及水平增加方向的载荷图。(C)对 A 进行 PC 分析并采用 k 均值聚类:聚类 1(n = 84)、聚类 2(n = 39)和聚类 3(n = 41)。(D)C 中蛋白质组聚类的属平均相对丰度。每个聚类中平均相对丰度至少为 1%的属被展示;否则,它们被归类为“其他”。聚类 1(n = 82)、聚类 2(n = 37)和聚类 3(n = 36)。(E 和 F)通过(E)患者由香农指数测量的α多样性或(F)患者铜绿假单胞菌相对丰度校正错误发现率的线性模型的火山图。

生物标志物与治疗效果调整

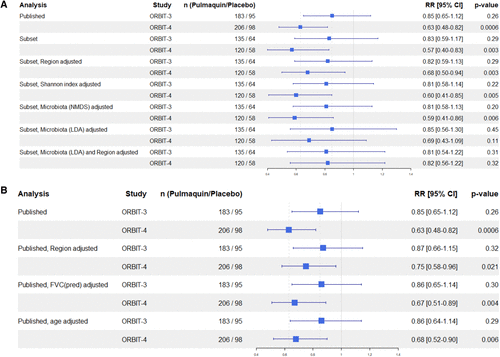

研究识别出中性粒细胞弹性蛋白酶、LSP1(中性粒细胞活化标志物)及Rothia相对丰度为治疗反应的候选生物标志物。原始分析中,ORBIT-3的加重率比(RR)为0.85(0.65-1.12),ORBIT-4为0.63(0.48-0.82),差异显著;但通过LDA调整菌群特征和地理区域后,两试验的RR趋于一致(ORBIT-3为0.81,ORBIT-4为0.82),与既往20项吸入抗生素试验的荟萃分析结果(约20%加重率降低)一致。

图 在加重频率分析中对基线微生物群参数进行调整。

(A)具有微生物群数据的患者子集和(B)意向治疗人群进行分析

研究结论

本研究发现,慢性铜绿假单胞菌感染的支气管扩张症患者存在显著的微生物和炎症异质性,这种异质性是吸入抗生素临床试验结果不一致的关键原因。具体而言,菌群组成(如铜绿假单胞菌与Rothia的平衡)、炎症内型(如中性粒细胞炎症强度)及地理区域差异共同影响治疗反应。

该研究为未来临床实践和试验设计提供了重要方向:未来试验需基于生物标志物(如Rothia丰度、中性粒细胞弹性蛋白酶水平)对患者进行分层,以提高治疗效果评估的准确性;由于预期治疗效果仅约20%,试验需纳入更大样本量,并按地理区域分层,减少基线差异对结果的干扰;“一刀切”的治疗模式不再适用,需针对不同内型开发个体化方案(如高中性粒细胞炎症患者可能需联合抗炎治疗)。

综上,本研究揭示了支气管扩张症患者对吸入抗生素反应差异的生物学基础,为精准治疗和临床试验优化提供了重要依据。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)