编者按

Schnitzler综合征是一种罕见的、以慢性荨麻疹样皮疹和单克隆丙种球蛋白病为核心特征的自身炎症性疾病。由于其临床表现与慢性自发性荨麻疹等常见病存在重叠,且常伴发热、关节痛等非特异性全身症状,导致该病诊断延迟率极高,平均可达3.3年。

本文基于《美国医学会杂志》(JAMA)于2025年报道的一例临床挑战病例,详细阐述一名58岁女性IgA-λ型Schnitzler综合征患者的诊疗全过程。通过系统分析其“抗组胺药抵抗、糖皮质激素依赖、伴显著系统性炎症”的临床特点,以及血清免疫固定电泳在确诊中的决定性作用,本文旨在:

深化临床医生对Schnitzler综合征诊断标准与鉴别要点的认识;

阐明白细胞介素-1(IL-1)抑制剂在该病治疗中的核心地位与选择策略;

强调对这类患者进行长期血液学监测的必要性。

本病例为临床早期识别与管理这一罕见疾病提供了规范的诊断思路与实践参考。

一、病例资料

患者:58岁女性

既往史:无过敏史,无风湿性疾病病史

反复自发性风团2年,伴瘙痒、烧灼感,合并每日乏力、多关节痛、肌痛及间歇性发热,抗组胺药治疗无效,糖皮质激素治疗有效但停药复发。

2年前无明显诱因出现自发性风团,每日发作,典型表现为傍晚出现,持续数小时后自行消退,无残留色素沉着或瘀斑,伴显著瘙痒及烧灼感。

图1 左侧为患者背部弥漫性风团,右侧为右肩部位小面积风团特写,清晰展示皮损形态

同期出现全身症状:每日乏力,双手、足、肩、膝关节痛(无关节肿胀),双上肢及下肢肌痛;每周2-3次间歇性发热,部分发作体温>38.5℃(101.3℉),伴寒战。

2

2.既往诊疗经过

症状初发时,皮肤科诊断为“慢性自发性荨麻疹”,予西替利嗪、氯雷他定、非索非那定等第二代H₁抗组胺药治疗,剂量最高达标准剂量4倍,连续使用数周,症状无改善。

曾2次接受高剂量糖皮质激素治疗(泼尼松40mg/d,连续1个月,每周减量5mg),治疗期间风团、乏力、关节痛、肌痛及发热均完全缓解,但停药后所有症状迅速复发。

3.既往实验室检查

就诊前6个月:血常规正常,C反应蛋白(CRP)7.6mg/L(参考值:0-5mg/L),提示轻度炎症反应。

皮肤黏膜:全身皮肤(面部、手掌、足底、生殖器区域除外)可见散在风团,无黏膜受累,无淋巴结肿大。

关节与肌肉:双手、足、肩、膝关节无肿胀、压痛,无活动受限;四肢肌肉无压痛,肌力正常。

全身情况:无肝脾肿大,生命体征平稳(未提及即时体温,但结合病史存在间歇性发热)。

二、诊断与鉴别诊断

(一)最终诊断

Schnitzler综合征(Schnitzler syndrome)

(二)诊断依据

符合Schnitzler综合征诊断标准(2项主要标准+≥2项次要标准):

1.主要标准:①慢性荨麻疹样风团(持续2年,每日发作);②血清免疫固定电泳检出IgA-λ型单克隆丙种球蛋白病。

2.次要标准:①间歇性发热(每周2-3次,部分>38.5℃);②多关节痛(双手、足、肩、膝);③CRP升高(20.9mg/L);④皮肤活检示真皮层中性粒细胞浸润。

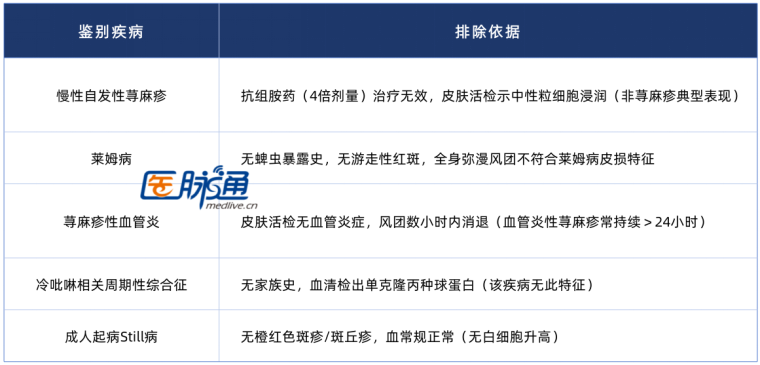

(三)鉴别诊断与排除依据

三、治疗与预后

(一)治疗方案调整

1.初始治疗:予阿那白滞素(anakinra,IL-1受体拮抗剂)100mg皮下注射,每日1次。治疗后发热、风团完全消退,但乏力、关节痛、肌痛持续存在。

2.方案优化:9个月后停用阿那白滞素,改为卡那单抗(canakinumab,IL-1β拮抗剂)300mg皮下注射,每6周1次。

(二)随访结局

近期随访(就诊后46个月):患者无新发风团、发热及肌痛,仅右肩偶有轻度间歇性关节痛;血常规、血清免疫固定电泳、游离轻链比值均维持稳定。

长期监测计划:每6个月复查上述指标,筛查淋巴增殖性疾病(Schnitzler综合征患者需警惕血液系统恶性肿瘤风险)。

四、讨论

Schnitzler综合征是罕见的自身炎症性疾病,全球仅约350例病例报道,中位发病年龄51岁,男女比例1.5:1,常表现为“慢性风团+单克隆丙种球蛋白病+全身炎症症状”三联征,约72%患者伴发热、68%伴关节痛、55%伴骨痛。该病易被误诊为慢性自发性荨麻疹,平均诊断延迟达3.3年,核心误诊原因是忽视“抗组胺药无效+单克隆丙种球蛋白病”的关键特征。

诊断上需严格遵循“2项主要标准+次要标准”:主要标准为慢性荨麻疹样风团及单克隆IgM/IgG/IgA丙种球蛋白病(其中IgM占85%、IgG占7%,IgA较少见);次要标准包括反复发热、白细胞升高、CRP升高、皮肤活检中性粒细胞浸润、骨重塑异常。

治疗方面,抗组胺药、非甾体抗炎药、糖皮质激素仅短期缓解症状,且糖皮质激素停药易复发;IL-1/IL-1受体拮抗剂(如阿那白滞素、卡那单抗)是有效方案,系统综述显示卡那单抗治疗58.6%患者可获完全缓解,其余患者获部分缓解,长期随访(4年)显示多数患者残留症状轻微。此外,该病患者需长期监测血液系统,因12%患者随访8年内可能发展为血液系统恶性肿瘤,其中60%为Waldenström巨球蛋白血症。

总结

本病例提示,对于“抗组胺药无效的慢性风团+全身炎症症状(发热、关节痛)+CRP升高”患者,需警惕Schnitzler综合征,及时完善血清免疫固定电泳及皮肤活检可明确诊断。IL-1/IL-1受体拮抗剂是该病的核心治疗药物,长期随访需重点监测血液系统恶性肿瘤风险。本病例为临床识别此类罕见疾病提供了典型范本,有助于减少误诊、优化治疗策略。

[1]Bonnekoh H, Munoz M, Kolkhir P. A 58-Year-Old Woman With Urticaria, Fever, and Joint Pain. JAMA. 2025;333(8):715-716. doi:10.1001/jama.2024.28316

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)