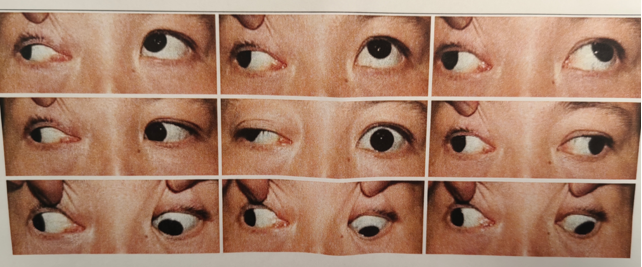

偏航:六年,右眼斜视>-140△

六年来,36岁的夏女士一直饱受右眼睁不开,眼位不正的困扰。她的右眼上睑下垂严重,遮盖了部分角膜;瞳孔光反射消失,

夏女士右眼眼球运动在内转、上转和下转方向上均受到限制,且集合近点未检出(NPC:no)。角膜映光检查示左眼外斜视角度>45°(与右眼比较存在5°差异),斜视度达-140△以上(LEF >-45° R/L 5° >-140△ )。

综合上述特征,夏女士被确诊为完全性动眼神经麻痹性外斜视。

该诊断基于:

典型动眼神经受损表现(上睑下垂+多方向眼外肌麻痹导致的眼球运动受限)

瞳孔直接对光反射消失的神经传导障碍证据

大角度外斜视

集合功能的完全丧失(NPC未引出)

动眼神经麻痹外斜视的治疗策略

动眼神经麻痹导致的外斜视是眼科难治性斜视之一,其病因多样,主要表现为眼球运动功能异常及上睑下垂,可能伴有瞳孔受累。患者的眼球外转功能虽正常,但内转、上转和下转功能却受到限制。在麻痹完全的情况下,患眼甚至会固定在外展、下转和内旋位,给患者的生活带来极大不便。

该疾病一期手术修复方案的核心目标为优先矫正显著的外斜视角度,同时根据患者具体病情选择性干预可能存在的垂直方向眼位偏斜及旋转性复视问题。

在制定个性化手术策略时,需重点评估两个关键因素:一是动眼神经麻痹的严重程度(完全性或部分性),这直接决定了受累眼外肌的功能状态和手术重建的复杂性;二是是否合并双眼复视症状,若存在持续性复视将影响患者视觉功能重建目标的设定。

创新术式突围:外直肌转位术的持续探索

然而,传统治疗动眼神经麻痹外斜视的术式(超常量外直肌后退联合内直肌截除术、联合眶骨膜固定、上斜肌转位),虽能一定程度改善眼位,但常面临术后眼位回退、二次手术效果不佳等局限。因此,探索更为精准、持久的新型手术方法,成为突破该疾病治疗瓶颈的关键方向。

国际上,在动眼神经麻痹性外斜视的手术探索中,多位学者提出了创新性的外直肌转位术式:

Taylor教授

首先将外直肌转位至内直肌鼻上方,可使-80△斜视显著改善至-30△~-40△,25△~30△改善至20△;随后再通过内直肌截除、下直肌后退联合鼻侧移位,针对性调整残余眼位偏差。

Morad、Nemet教授

外直肌鼻侧移位、内直肌截除联合上斜肌离断术,但该术式可能诱发旋转性或垂直性斜视。

Kaufmann教授

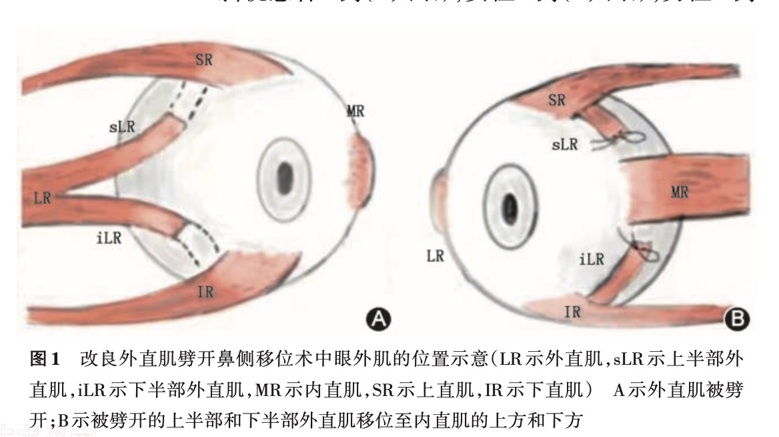

将外直肌劈开后转位至角膜缘后20mm处的上、下涡静脉后方

Gokyigit教授

将劈开的外直肌上半部穿行上斜肌与上直肌间隙,下半部穿行下斜肌与下直肌间隙,精准固定于内直肌上、下缘2mm处。

Shah教授

采用可调整缝线技术,将外直肌上半部通过上直肌-上斜肌间隙、下半部通过下直肌-下斜肌间隙固定于内直肌上下方巩膜,同时联合下斜肌与上斜肌肌腱切断术(适用于≤15△的残余斜视)。

Saxena教授

劈开外直肌上半部、下半部分别固定于内直肌止点上方和下方,赤道部后固定缝线增强内转。

Erbagci教授

简化步骤,仅将劈开的外直肌通过上、下直肌移位至内直肌附着点上下方

张文秋博士

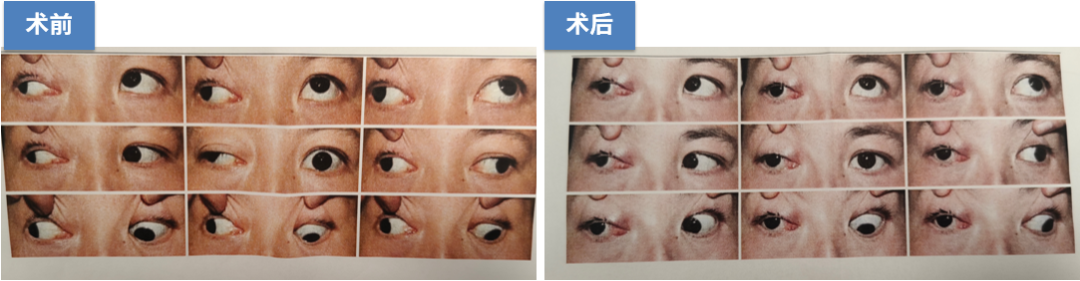

在完善MRI排除颅脑占位性病变后,我们为患者选择了外直肌悬吊+上斜肌转位术式矫正斜视。由于患者长期的斜视导致外直肌挛缩,术中发现无法劈开足够的长度行外直肌劈开鼻侧移位术(NTSLR)。因此,我们对手术方式进行了调整。一方面离断外直肌,减弱外展力量,行悬吊式。同时,利用上斜肌转位,进一步消除残余的外展力量。最终,患者的眼位和斜视度都得到了显著改善。

聚焦:超越50%的斜视改善

经过手术治疗,夏女士的眼位得到了显著改善。术后角膜映光检查显示,她的斜视度从术前的超过140△减少到了-60△,效果显著。这一变化不仅提高了夏女士的生活质量,也验证了新手术方案的有效性和可行性。

患者手术前后眼位照相检查对比

张文秋 博士

博士,主治医师

香港理工大学视光学院客座访问学者。

四川省妇幼保健协会儿童眼保健分会秘书

主持国家自然科学基金青年基金一项,省部级项目两项,以第一作者或通讯作者发表SCI论文9篇。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)