✦

•

✦

近期,《JASN》杂志发表了一项综述“Management of Kidney Disease with Sickle Cell Disease”(IF=9.4),系统阐述了镰状细胞肾病的风险识别、筛查策略,指导治疗方向,提出早期识别、个体化管理和持续研究对于改善这一高危人群的肾脏结局、降低死亡率至关重要。 ✦ • ✦

镰状细胞肾病的病理生理学机制及遗传修饰因素

镰状细胞病的核心病理机制是

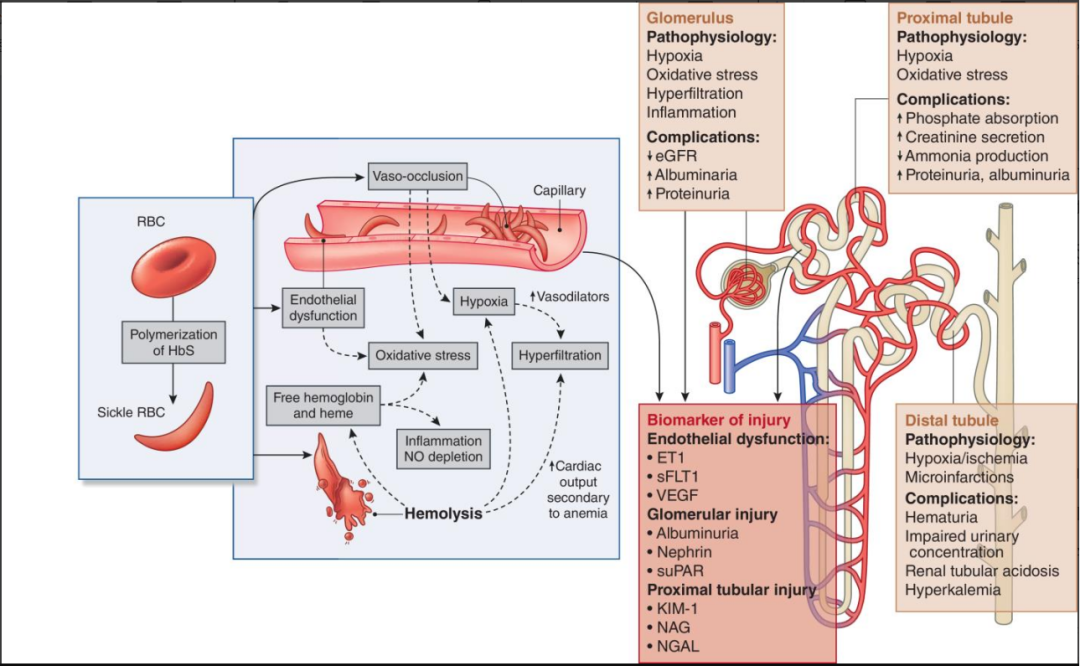

图1. 镰状细胞肾病的病理生理机制、潜在并发症及相关损伤的特异性生物标志物

估算肾小球滤过率(eGFR);

溶血释放的游离血红蛋白和血红素会加剧肾脏损伤,可导致氧化损伤、一氧化氮耗竭,并激活Toll样受体4等促炎通路。慢性炎症会促使足突融合,使患者易患局灶节段性肾小球硬化(FSGS),加速CKD进展。

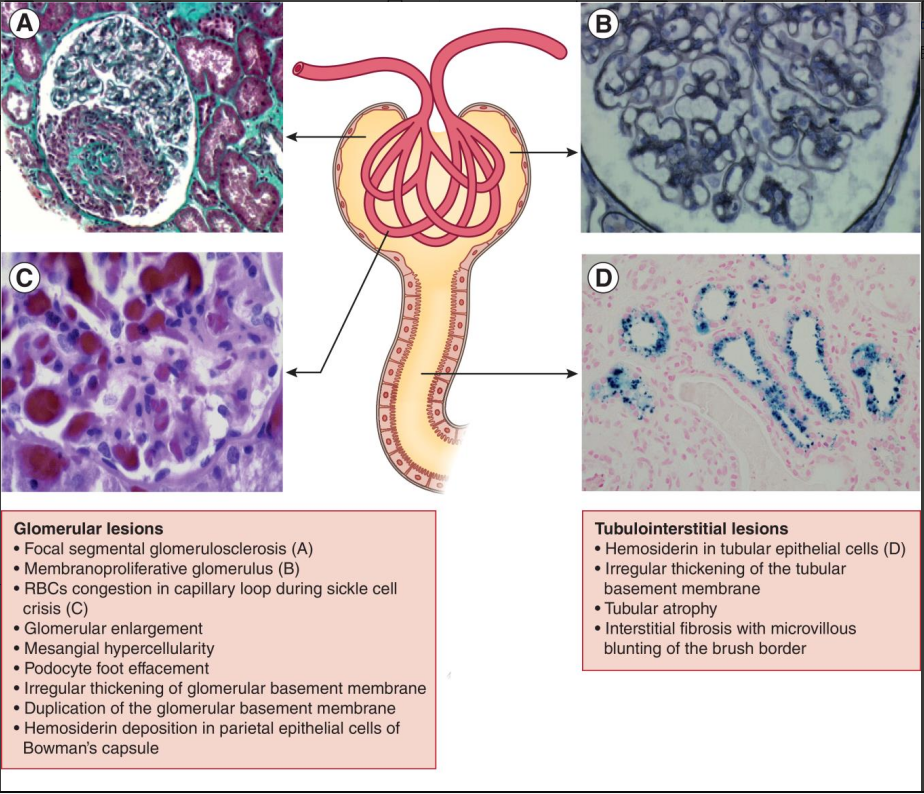

镰状细胞肾病患者的组织检查显示,其肾小球、肾小管间质和血管存在多种组织病理学改变(图2),遗传因素或可识别高危患者并阐明肾损伤机制。共遗传α

图2. 镰状细胞病患者肾脏活检的组织病理学表现

(A–D)图展示了镰状细胞病相关肾脏受累中常见的组织病理学模式。

估算肾小球滤过率(eGFR);内皮素-1(ET1);肾损伤分子-1(KIM-1);N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG);中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(NGAL);一氧化氮(NO);红细胞(RBC);可溶性fms样酪氨酸激酶-1(sFLT1);可溶性尿激酶型纤溶酶原激活物受体(suPAR);血管内皮生长因子(VEGF)

镰状细胞病患者的肾功能监测

近端和远端肾小管异常会使肌酐分泌增加,导致传统基于肌酐的公式eGFR高于实测值,偏差可达30%。去除种族系数且未重新校准的CKD-EPI 2009公式对镰状细胞病成人患者GFR的估算最接近实测值,偏差为10.7mL/min/1.73m²。此外,胱抑素C受肌肉量影响小且不经近端肾小管分泌,其计算的eGFR与成人实测值较接近,但需进一步验证。含肌酐和胱抑素C的无种族差异CKD-EPI 2021公式也需在该人群中验证。在儿科人群中,同时纳入

约42%的镰状细胞病患者(中位年龄26岁)eGFR会从高滤过降至正常范围,提示肾功能减退。36%和25%的镰状细胞病成人每年eGFR快速下降超3或5mL/min/1.73m²,有持续性白蛋白尿者eGFR下降更快。eGFR每下降超3 mL/min/1.73m²者进展为CKD风险高,死亡风险是下降较慢者的2.4倍。HbSC等基因型患者eGFR快速下降率较低,但CKD进展率仍高于无该病人群。

高达27%的镰状细胞病儿童和68%的成人存在白蛋白尿。前瞻性研究显示,初始尿白蛋白/肌酐比值(UACR)>100mg/g的患者中,83%出现持续性白蛋白尿且eGFR下降更快;而基线UACR<100mg/g者仅16%。表明较低水平白蛋白尿可能波动甚至恢复,UACR>100mg/g更适合作为识别不可逆肾小球损伤及CKD进展高风险的生物标志物。现行指南建议,镰状细胞病儿童从10岁起每年筛查白蛋白尿,高滤过、有肾病家族史或携带APOL1风险变异者可能需更早筛查。

镰状细胞肾病的治疗策略

羟基脲

羟基脲是一种核糖核苷酸还原酶抑制剂,可提高血红蛋白水平、促进一氧化氮释放及降低中性粒细胞和血小板计数,是减少镰状细胞病相关并发症的关键药物。在婴幼儿和儿童患者中,羟基脲治疗可能改善高滤过状态和UACR;在成人患者中,中度白蛋白尿患者经羟基脲治疗6个月后,UACR显著降低,但长期获益仍不明确。由于羟基脲主要经肾脏清除,对于eGFR<60mL/min/1.73m²的患者,使用时需谨慎,并密切监测骨髓毒性。

红细胞输注

慢性红细胞输注可降低HbS水平、改善氧供。若在患者10岁前开始输注,可能保护肾脏尿浓缩功能,预防尿白蛋白/肌酐比值≥30mg/g。其对成人患者肾功能影响不明,目前有项多中心试验正评估。

造血干细胞移植(HSCT)

HSCT或可为镰状细胞病提供潜在治愈方法,但该治疗存在与预处理方案、免疫抑制、血栓性微血管病、感染及移植物抗宿主病相关的急性和慢性肾损伤风险,且对肾功能的长期影响尚不明确。已有病例显示,先行HSCT再行肾移植移植物结局良好。目前仍需更大规模长期研究,明确HSCT对镰状细胞病患者肾脏健康的影响。

肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂(RAASi)

多项小型前瞻性队列研究探讨了RAASi在镰状细胞肾病中的作用,主要关注其降白蛋白尿效果。虽研究显示RAASi在减少白蛋白尿方面作用显著,但对患者肾功能的长期影响数据有限,仍需更大规模、更长时间研究证实其疗效和安全性。

钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(SGLT2i)

SGLT2i可延缓合并或不合并糖尿病的CKD患者病情进展,其保护作用可能通过激活管球反馈(减轻肾小球高滤过)及减轻近端小管炎症和氧化应激实现。鉴于肾小球高滤过及游离血红蛋白、血红素的促炎和氧化作用,SGLT2i可能为镰状细胞肾病带来独特获益。一项小型回顾性研究(主要试验排除了镰状细胞病患者)发现,接受SGLT2i治疗的镰状细胞病合并糖尿病成人患者,其eGFR下降速度有所改善。需前瞻性研究评估其长期安全性和有效性。

胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1RA)

GLP-1RA通过肠促胰岛素效应刺激胰腺β细胞分泌胰岛素,改善葡萄糖稳态。其可降低糖尿病患者CKD进展风险,对非糖尿病患者也有肾脏保护作用。GLP-1RA肾脏保护作用似独立于降糖特性,可能通过减轻全身及肾脏固有细胞等的局部炎症、氧化应激和纤维化介导,需更大规模、更长随访研究评估其在镰状细胞肾病中的安全性和有效性。

APOL1抑制剂

鉴于镰状细胞病患者APOL1风险变异高发,APOL1抑制或成潜在靶向疗法。Inaxaplin是口服小分子APOL1通道抑制剂,已有研究证实,Inaxaplin治疗非镰状细胞病FSGS且携带两个APOL1风险等位基因的患者13周时,蛋白尿降低50%,耐受性良好。需更多研究评估该药治疗镰状细胞肾病患者的疗效与安全性。

目前有多项治疗方法正在研究中,这些方法可能针对镰状细胞病相关性肾脏损伤的病理生理机制,进而改善肾脏健康。包括选择性内皮素A受体拮抗剂安立生坦,P-选择素抑制剂Crizanlizumab,丙酮酸激酶变构激活剂Mitapivat和Etavopivat,此外,诱导胎儿血红蛋白表达的疗法也在研究中,或能改善镰状细胞肾病及并发症。

镰状细胞肾病并发症的管理

尿浓缩功能障碍

尿浓缩功能障碍是镰状细胞病患者的常见并发症,该病引发的微血管损伤导致缺血性损伤,使对尿液浓缩至关重要的髓旁肾单位丢失。当出现缺水或血容量减少时,肾脏无法充分浓缩尿液,易导致患者出现血容量不足及相关并发症,因此维持充足水分摄入、谨慎使用利尿剂十分重要。

血尿

血尿在镰状细胞病中较为常见,由肾髓质血管闭塞或乳头坏死引起。血尿通常较轻微、无痛且自限,一般采用保守治疗,包括卧床休息、维持高尿流量、尿液碱化,必要时输注红细胞。重症需额外干预,如用血管加压素、栓塞术等,极端情况需单侧肾切除。

高血压

镰状细胞病患者高血压报告患病率上升。研究显示,45%的镰状细胞病成人患者血压升高,19%患高血压。该类患者血压轻度升高时,可能更易发生可逆性后部脑病综合征,或与高血压、肾功能不全及免疫抑制治疗的相互作用有关。

镰状细胞病患者的高血压管理需要针对性的药物考量。由于利尿剂治疗存在容量不足风险,RAASi或钙通道阻滞剂通常为首选药物。目前尚无针对镰状细胞病患者的特定血压目标值,现有指南建议遵循普通人群目标。

高钾血症

一项横断面分析显示,与无镰状细胞病成人患者相比,镰状细胞病成人患者的高钾血症患病率更高。尽管患者醛固酮和肾素反应正常,但远端肾小管分泌功能受损可能导致钾排泄障碍,此外也有低肾素性低醛固酮血症病例报告。因此,需密切监测其血钾水平,尤其在开始使用可能增加高钾血症风险的药物时。

代谢性酸中毒

代谢性酸中毒可能促使血红蛋白聚合,加剧红细胞镰变,加重并发症,在镰状细胞病的病理生物学中意义特殊。镰状细胞肾病的代谢性酸中毒类似不完全性远端肾小管酸中毒,由尿液酸化功能缺陷引起。感染等应激状态会增加酸负荷,也易引发显性酸中毒。老年患者及GFR降低、基线血浆碳酸氢盐低、尿铵排泄少和空腹尿渗透压低者发病率更高。

促红细胞生成素缺乏与贫血

镰状细胞病患者若因CKD进展致内源性促红细胞生成素反应减弱,或无法耐受羟基脲,可使用促红细胞生成素类药物(ESAs)维持适当血红蛋白水平,羟基脲与ESAs联用或在提升血红蛋白上有叠加益处。镰状细胞病患者应个体化设定血红蛋白水平,通常维持在9-10g/dL,因存在血液高黏滞风险,超此范围需谨慎。

继发性铁过载

镰状细胞病患者由于频繁输注红细胞常出现铁过载,可采用去铁胺、去铁酮或地拉罗司进行螯合治疗。其中去铁胺可在透析期间给药,以增强清除效果,降低耶尔森菌和毛霉菌感染风险。地拉罗司可能升高血清肌酐,在镰状细胞肾病患者中应谨慎使用。

镰状细胞肾病的肾脏替代治疗

腹膜透析

与非镰状细胞病患者相比,合并肾衰竭的镰状细胞病患者死亡率更高、肾移植率更低,治疗管理数据有限。鉴于镰状细胞病患者的血管通路失败率较高,因此腹膜透析凭借能减少通路相关并发症、失血及容量波动的优势,成为潜在有益的治疗方式。初步数据显示,在合并肾衰竭的镰状细胞病患者中,PD的生存率优于血液透析,但当前临床使用率仍较低。

肾移植

肾移植可降低合并肾衰竭的镰状细胞病患者的死亡风险。相关研究显示,与透析相比,肾移植能带来更优的治疗结局,这表明镰状细胞病并非肾移植的禁忌症,同时也凸显了尽早转诊进行移植评估的重要性。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)