每年的10月20日是世界

今天,我们来好好讲讲骨质疏松。

骨质疏松的实质:

不仅是骨量减少,更是骨强度的降低

很多人认为骨质疏松就是骨头变“松”了,这没错,但更关键的是骨强度降低了。

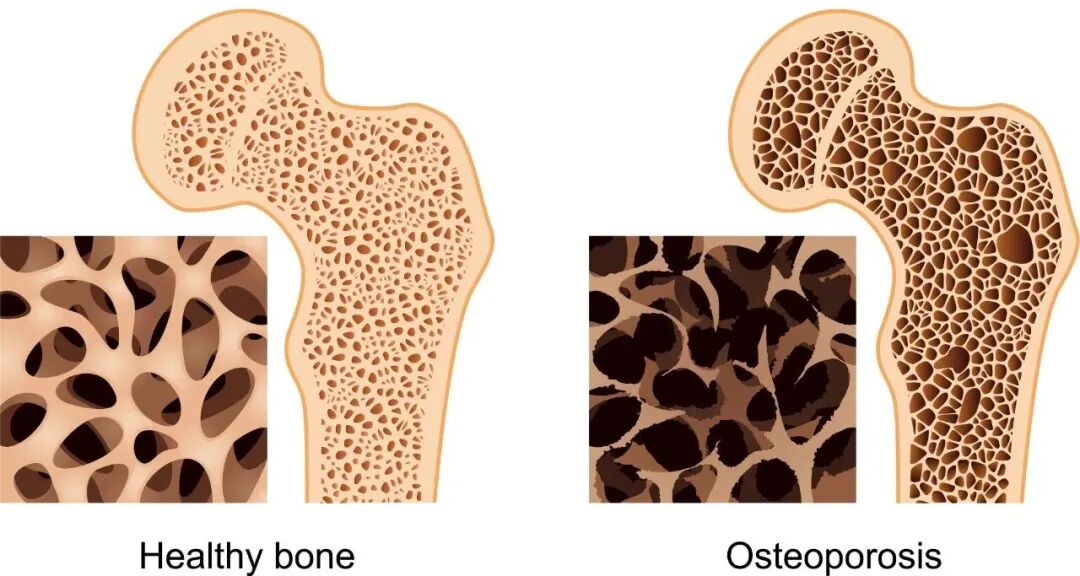

· 双重打击: 骨质疏松意味着骨骼遭遇了“双重打击”:一是骨量减少(骨头里的矿物质流失),二是骨微结构损坏(骨小梁变细、断裂,甚至穿孔)。就像一根原本结实的水泥柱,内部出现了空洞和裂缝,其承重能力自然大大下降。

· 严重后果: 这种变化导致骨骼脆性增加,即使在日常活动(如弯腰、

如何评估风险?

骨密度是金标准,但绝非唯一标准

诊断骨质疏松,骨密度测量是“金标准”,通常采用双能X线吸收检测法(DXA)。报告上的 “T值” 是关键:

· T值 ≥ -1.0:正常

·-2.5

· T值 ≤ -2.5:骨质疏松

但更重要的是评估骨折风险!

有些人骨量只是减少,但骨折风险却很高。医生会使用骨折风险预测工具(FRAX®),综合您的年龄、性别、体重、既往骨折史、父母髋部骨折史、吸烟饮酒等危险因素,计算出您未来10年发生主要骨质疏松性骨折的概率。这比单纯看骨密度值更能全面反映您的真实风险。

科学治疗:

一个“组合拳”,而非单纯“补钙”

治疗骨质疏松是一个系统工程,需要多管齐下:

1. 基础措施是基石:

· 补钙:为骨骼提供“原料”。

· 补充

· 健康生活方式:均衡膳食、适量日照、规律运动、戒烟限酒。

2. 抗骨质疏松药物是核心:当确诊为骨质疏松或骨折高风险时,需在医生指导下用药。

· 抑制骨吸收(“节流”): 如双膦酸盐类(

· 促进骨形成(“开源”): 如

补钙和补维D,

多少量才算“有讲究”?

· 钙剂:成人每日推荐摄入800mg元素钙,50岁以上及孕中晚期、哺乳期女性推荐1000-1200mg。结合我国居民日常膳食约摄入400mg,故通常需额外补充500-600mg/d。

· 维生素D:成人每日摄入400IU(10μg);用于骨质疏松防治时,剂量可为800-1200IU/d。骨质疏松治疗期间,注意血清25-羟维生素D监测,通常需要保持在20μg/L以上,治疗期间维持在30μg/L以上更为理想。

疗效评价:

骨密度变化慢,骨代谢标志物反应快

治疗不能“一吃了之”,定期复查评估效果至关重要。

· 骨密度(DXA)监测:是主要指标,但变化缓慢。通常建议在药物治疗开始后每年检测1次。

· 骨转换标志物(BTMs)监测:这是更敏感的“晴雨表”!能在用药后3-6个月就反映出药物是否起效、患者是否遵医嘱服药。例如: 使用抑制骨吸收的药物后,骨吸收标志物(如S-CTX)会显著下降;使用促进骨形成的药物后,骨形成标志物(如P1NP)会升高。

结合两者,医生能更早判断治疗方案是否合适,并及时调整。

结语

骨质疏松是可防、可治的。重视及早风险评估,一旦确诊就在医生指导下进行规范、长期的综合治疗与随访。

让我们行动起来,共同守护骨骼健康,享受自由自在的活力人生!

声明:本文为科普知识,具体诊治请咨询专科医生。

文字 排版 | 王小冬

医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)