中山医院内分泌科专题讲座|原发性醛固酮增多症研究进展——蒋晶晶主任

2025-10-24

2025年9月17日,复旦大学附属中山医院内分泌科业务学习系列讲座如期开展。本次业务学习的主题为《原发性醛固酮增多症研究进展》,由卞华教授主持,蒋晶晶主任主讲,科室全体医生、规培医生及进修医生参加学习。

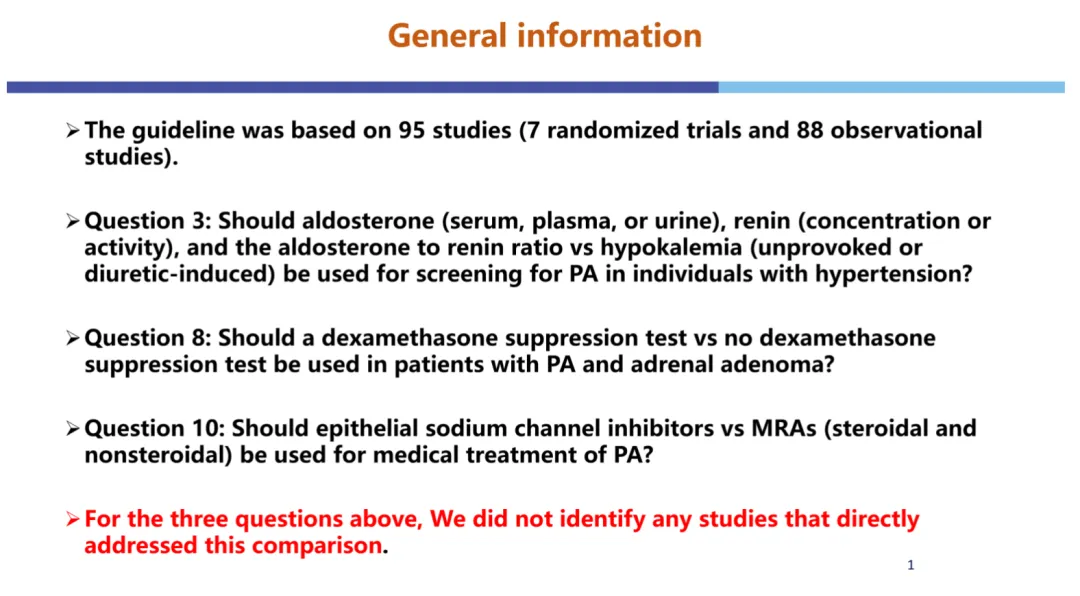

蒋晶晶主任围绕美国内分泌学会于2025年发布的《原发性醛固酮增多症临床实践指南》及多篇高水平文献,系统梳理了原发性醛固酮增多症(PA)的最新研究进展与临床管理策略。他首先介绍了指南基于95项研究(7项随机对照试验、88项观察性研究)形成的核心循证依据,强调在高血压人群中加强PA筛查的重要性。蒋主任指出指南建议所有高血压患者应接受PA筛查。相关研究显示,接受PA筛查的患者后续启动螺内酯等盐皮质激素受体拮抗剂(MRA)治疗的可能性提高4倍,并可获得更好的血压控制效果。

在诊断流程方面,指南推荐对于高血压患者,建议使用血清/血浆醛固酮浓度和血浆肾素(浓度或活性)进行PA筛查。蒋晶晶主任指出,目前广泛应用的醛固酮-肾素比值(ARR)切点主要来源于化学发光免疫分析法检测结果,但随着越来越多医院和检测机构转向采用液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)技术,既往ARR切点已不再适用。因此,未来亟需开展前瞻性研究,重新界定基于LC-MS/MS检测的醛固酮浓度及ARR切点,以提升筛查准确性。同时,还需研究停药方案对假阳性和假阴性率的影响,并探索在尽量减少甚至无需停药的真实临床条件下开展标准化筛查流程。对于是否在开始PA特异性治疗(药物或手术)前进行醛固酮抑制试验,指南建议:当患者筛查结果提示PA阳性,且存在中等概率的单侧病变,并符合手术条件且有手术意愿时,应进行醛固酮抑制试验。蒋主任指出,目前缺乏高质量随机对照研究证实醛固酮抑制试验对后续治疗决策和结局改善的增益作用,亟需通过设计严谨的前瞻性研究加以验证。同时,他强调,应重视安体舒通抑制试验的临床价值:对于卡托普利试验和生理盐水抑制试验结果均为阴性,但ARR仍偏高、且血压水平较高的患者,若在使用安体舒通后血压明显下降,仍需高度警惕PA的可能性。此外,蒋主任还强调,多组学技术与人工智能(AI)在疾病预测中的应用前景广阔,有望开发出更高效的生物标志物以辅助PA诊断,从而减少对醛固酮抑制试验的依赖。他同时分享了利用类固醇谱分析、多组学特征及机器学习方法开展PA筛查的最新成果,为未来实现PA的早期、精准筛查提供了全新方向。

在讨论环节,颜红梅医生提出疑问:对于接受MRA治疗PA患者,如果其血压正常、血钾正常且肾素活性>1 ng/mL/h,持续存在的醛固酮水平升高是否仍会对患者造成不良影响?对此,蒋晶晶主任指出,接受MRA治疗的患者醛固酮水平往往不会明显下降,而临床管理的重点应放在将肾素活性提升至>1 ng/mL/h这一治疗目标上,以最大程度减少醛固酮对心脏的不良影响。

卞华主任对本次讲座给予高度评价。卞主任指出,原发性醛固酮增多症作为继发性高血压中最常见、且可治愈的重要病因之一,其早期识别和精准分型是改善预后、降低心肾并发症风险的关键。通过系统学习最新指南和前沿研究成果,有助于临床医生统一诊治思路,避免漏诊与误诊。卞主任强调,在PA的诊治过程中,应加强与影像学、病理学、心血管内科、泌尿外科等多学科的协作,规范筛查路径,优化诊疗流程,实现个体化决策,为患者提供更精准、高效的诊疗服务。

文案 | 任星星

亚专科主任 | 蒋晶晶

审核 | 卞华

来源:复旦大学附属中山医院内分泌

本视频/资讯/文章的内容不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议。医脉通是专业的在线医生平台,“感知世界医学脉搏,助力中国临床决策”是平台的使命。医脉通旗下拥有「临床指南」「用药参考」「医学文献王」「医知源」「e研通」「e脉播」等系列产品,全面满足医学工作者临床决策、获取新知及提升科研效率等方面的需求。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)