当前,静脉溶栓是发病4.5小时内急性缺血性卒中(AIS)患者的核心救治手段,但其在我国的临床实施中,仍存在显著的循证指南推荐与实际应用不匹配的问题,大量符合条件的患者未能及时接受规范溶栓治疗,成为制约卒中救治效果的瓶颈。

为填补这一临床空白,探索可推广的溶栓率提升策略,浙江大学医学院附属第二医院楼敏教授团队开展的一项基于AACTT框架的多层面行为干预研究,为临床机构提升静脉溶栓率提供了潜在的实践模式,对推动我国卒中救治体系规范化建设、缩小溶栓治疗的证据与实践差距具有重要参考意义。该研究的结果已于2025年10月在西班牙巴塞罗那举行的第17届世界卒中大会(WSC)公布。

特别鸣谢:感谢贺耀德医生、钟晚思医生的审核、指导

背景与目的

中国在溶栓治疗的实施中存在巨大的循证证据与实践差距。本研究旨在评估多层面行为干预措施的效果,以提高发病4.5小时内急性缺血性卒中(AIS)患者接受静脉溶栓治疗(IVT)的比例。

研究方法

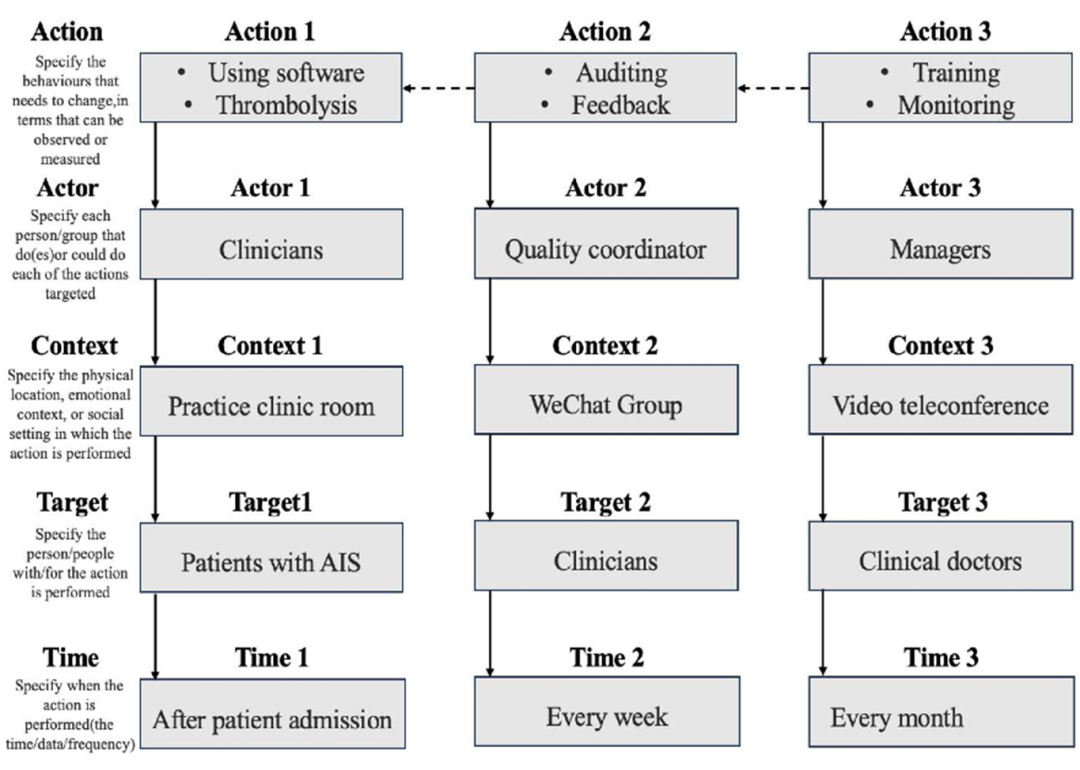

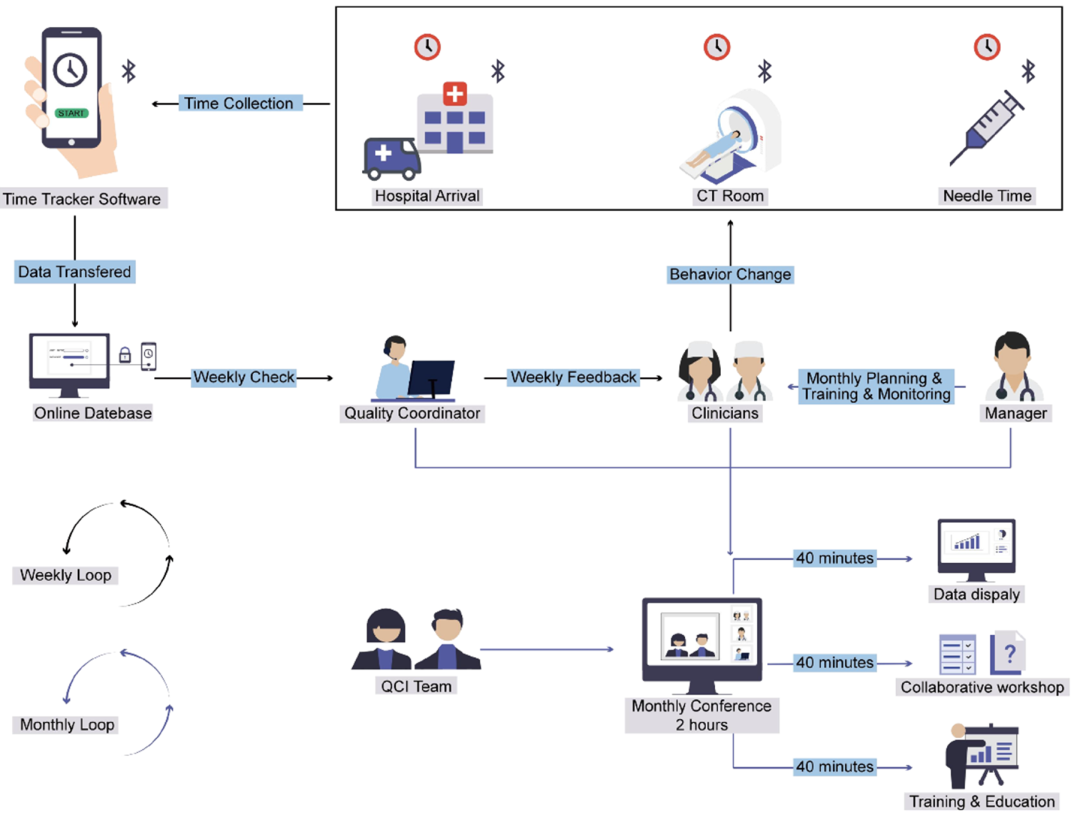

这项前瞻性、多中心、整群随机对照试验于2022年3月1日至2023年3月31日在 18 家医院开展。纳入标准为发病 4.5 小时内的AIS患者。参与研究的中心被随机分配至干预组和对照组。两组均采用新型时间追踪工具记录并监测关键时间节点,仅干预组接受基于AACTT(行动、行动者、情境、目标、时间)框架的多层面行为干预,以促进静脉溶栓治疗的实施。主要结局指标为符合条件的AIS患者的静脉溶栓治疗率。

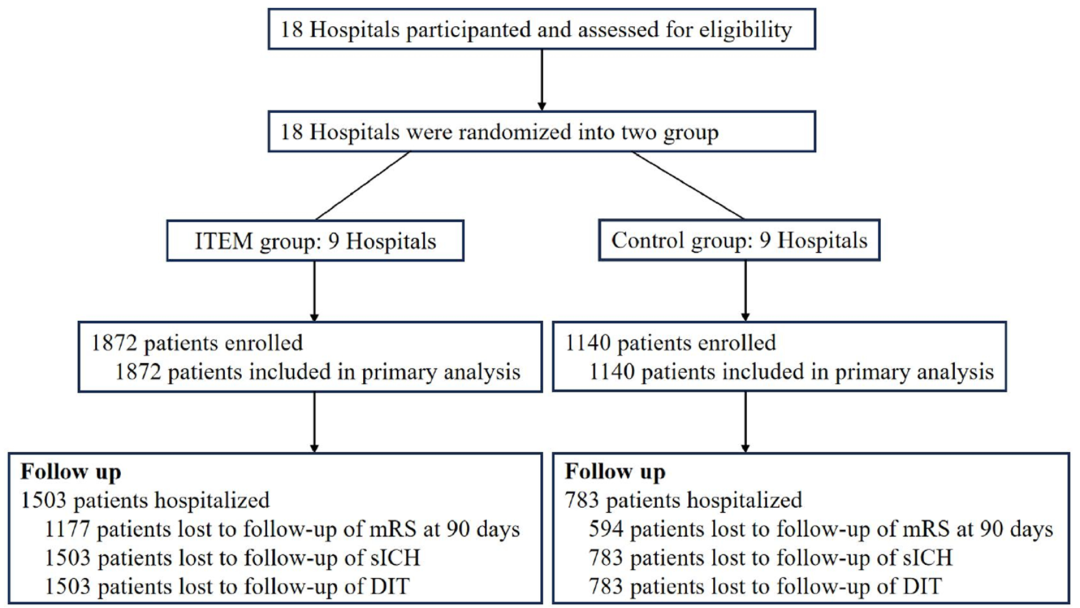

图1. 研究流程图

图2. 基于AACTT框架的多层面行为干预以提高溶栓率

图3. 多层面行为干预详细流程

研究结果

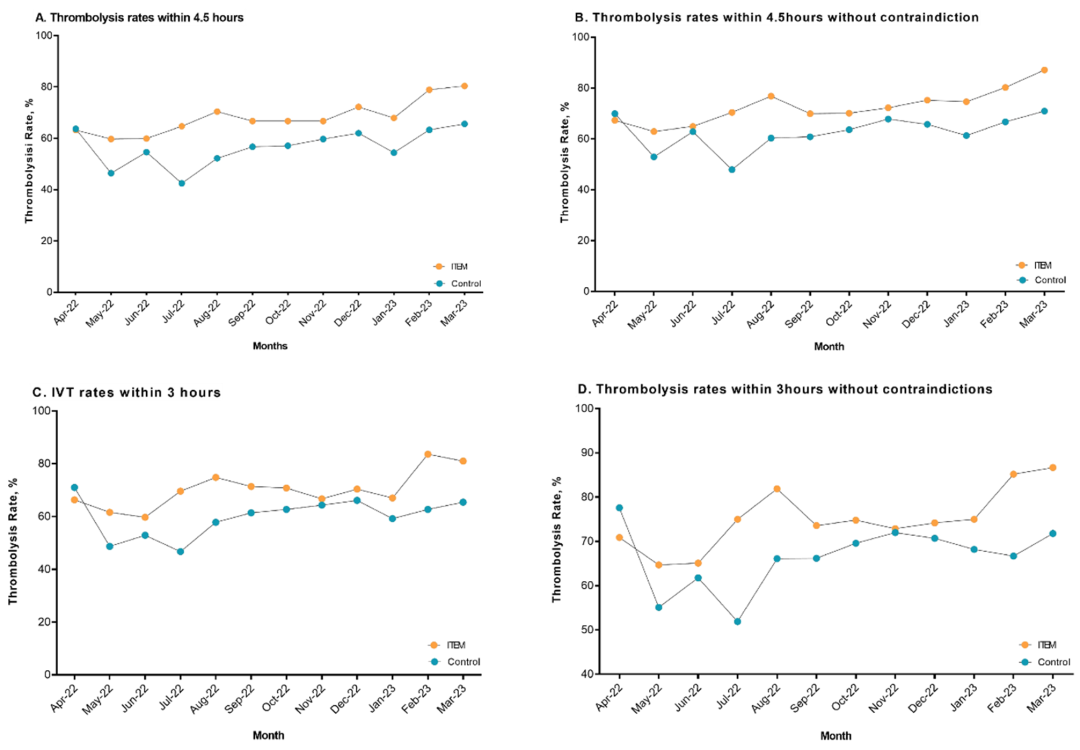

AACTT 干预组共纳入 1872 例AIS患者,对照组共纳入1140 例AIS患者。在发病 4.5 小时内符合条件的患者中,AACTT组的静脉溶栓治疗率高于对照组(67.5% vs 56.1,校正OR:1.626;95% CI:1.397~1.893, P≤0.001)。 AACTT 组和对照组患者发病 90 天时的良好功能结局(改良 Rankin 量表(mRS)评分 0-1 分)发生率分别为 64.8%和62.6%,差异无统计学意义(P > 0.05)。两组患者 90 天内全因死亡率亦无显著差异。

图4. 研究期间溶栓率的变化

研究结论

本综述支持当前关于“亚洲人群 ICAS 疾病负担相对较高”这一普遍认知,同时也凸显了亚洲不同人群中 ICAS 患病率及其在缺血性卒中中发生频率存在显著异质性。诊断方式与判定标准的不统一很可能是造成这种差异的重要原因。现有研究多集中于东亚地区,这提示需在亚洲其他研究较少的国家开展更多相关研究。此外,领域内迫切需要推进诊断标准的统一化与影像学检查方案的规范化。

楼敏 教授

浙江大学医学院附属第二医院

浙江大学求是特聘教授,主任医师,博士生导师

浙江大学一带一路国际医学院常务副院长、医学院附属第四医院党委副书记,浙江大学脑医学研究所副所长

浙江省医学会神经病学分会候任主任委员,浙江省卒中学会常务副会长,中华医学会神经病学分会脑血管学组委员,国家卫健委百万减残工程委员会专家,中国卒中专科联盟副主席,中国卒中学会理事,中国卒中学会医疗质量管理促进分会副主任委员,中国高等教育学会医学教育专业委员会常务理事

一直从事脑血管病的基础临床研究,近5年以通讯作者在国际期刊发表70余篇原创性论文包括《新英格兰医学杂志》《JAMA》《JAMA Neurology》《Nature Reviews Neurology》《Radiology》《PLos Medicine》《Annals of Neurology》等

审稿专家:贺耀德医生、钟晚思医生(浙江大学医学院附属第二医院)

图片来源:WSC会议官网

参考文献:Wansi Zhong, Xuting Zhang, Yaode He, Kemeng Zhang, Min Lou. IMPROVING THROMBOLYSIS IMPLEMENTATION BASED ON ELECTRONIC MONITORING IN ACUTE ISCHEMIC STROKE (ITEM): A CLUSTER RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.WSC 2025.eposter EH056.

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)