前言

与普通成年人群相比,老年人发生

68岁女性患者,精神状态良好,日常生活可完全自理。约6年前,患者因

5年前确诊2型

近一年持续由临床药师进行糖尿病管理。本次因近期实验室检测结果异常至门诊复诊。患者自述使用药盒确保用药依从性。除近期因膝关节

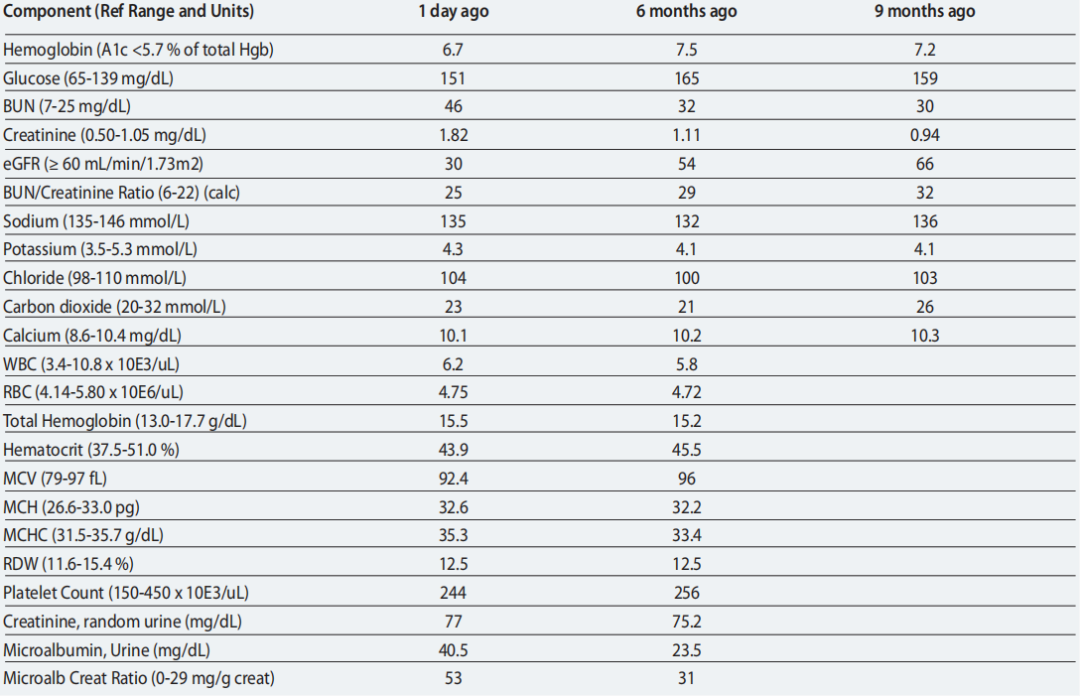

表1:实验室检查结果

BUN=血

既往史

患者既往患有

社会史

患者自述偶尔社交性饮酒(每月1次,每次1-2杯葡萄酒)。既往吸烟史,七年前已戒烟,此前每日吸食5-6支香烟。

体格检查

体重:95.6公斤,身高:约170厘米,血压:107/64mmHg,呼吸频率:17次/分,心率:66次/分,

用药方案

-环苯扎林 10mg 每晚一次(按需用于肌肉

-

-

-

-

-

-

-美洛昔康 7.5mg 每日一次

-

-ω-3脂肪酸乙酯 2g 每日两次

-奥美拉唑 40mg 每日一次(早餐前30分钟)

-

诊断

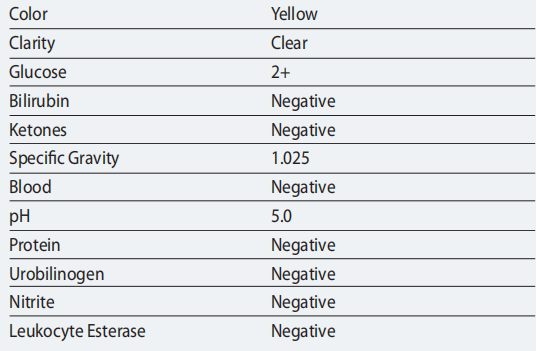

患者表现为亚急性肾损伤,其诊断依据为常规实验室检查中

本次AKI为多因素致病,核心诱因高度指向非甾体抗炎药(NSAID)使用。无论是选择性还是非选择性NSAID,均可能升高AKI风险,尤其当与肾素-血管紧张素系统抑制剂(RASi)、利尿剂联用时(三联治疗),风险会显著增加。其机制在于:NSAID通过阻断前列腺素合成,引发肾入球小动脉收缩,导致肾脏缺血、功能下降;氢氯噻嗪的利尿作用可能加剧血容量不足与肾脏低灌注,进一步加重肾负担,低血容量状态下风险更高;厄贝沙坦(RASi)则通过降低血管紧张素II水平,减弱肾出球小动脉收缩功能,导致肾小球内压及滤过率下降——三者共同推动AKI发生。因此,需紧急重新评估当前NSAID+利尿剂+血管紧张素II受体阻滞剂(ARB)的三联治疗方案,建议立即停用美洛昔康(NSAID)、氢氯噻嗪(利尿剂)与厄贝沙坦(ARB)。待AKI缓解后,鉴于患者存在

患者当前

若患者需长期停用美洛昔康以治疗膝关节骨关节炎,可优先选择局部NSAID或关节腔内

-停用美洛昔康;考虑改用局部外用非甾体抗炎药或关节腔内糖皮质激素注射

-停用厄贝沙坦

-停用氢氯噻嗪

-停用二甲双胍

-停用格列吡嗪

-起始

-停用奥美拉唑

AKI的病因可分为肾前性、肾后性(梗阻性)或肾性(内在性)因素。肾前性病因包括血管内容量不足(如腹泻或呕吐所致)或低白蛋白血症导致的胶体渗透压降低(见于肾病综合征或肝功能不全)。肾后性病因涉及膀胱流出道或输尿管梗阻,老年患者常由良性前列腺增生或恶性肿瘤引起。肾性病因则源于急性肾小球肾炎及肾小管-间质病变,其中急性肾小管坏死是常见类型,多由静脉造影剂、化疗药物及特定抗生素等肾毒性物质引发。AKI的治疗应针对根本病因实施:肾前性容量不足可通过液体复苏纠正;肾后性病因需解除梗阻;肾性AKI则要求停用相关肾毒性药物,并密切监测肾功能、电解质、尿量变化,评估潜在透析需求。

精准评估AKI风险因素,对当前治疗调整及预防再发至关重要。本例患者中,起始使用美洛昔康等NSAID,会通过减少前列腺素介导的肾灌注引发肾功能损害;且老年患者本身可能存在潜在肾功能脆弱性,风险更高。从普遍原则来看,因NSAID存在剂量相关性胃肠道出血及AKI风险,建议老年人尽量避免使用,因此需停用患者当前服用的美洛昔康、厄贝沙坦、氢氯噻嗪及二甲双胍。利尿剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、ARB及抗生素,也是导致AKI的常见相关药物。从场景来看,住院老年人的AKI多为危重疾病并发症,门诊老年人则更常因梗阻性因素、多重用药诱发AKI。

需注意的是,虽NSAID、利尿剂与ARB均可能影响肾功能、加剧AKI,但ARB长期使用具有明确肾脏保护作用——这种“看似矛盾”的效果,核心源于药物对肾小动脉的作用机制差异:NSAID主要收缩入球小动脉,降低肾脏灌注压,进而诱发AKI;而肾小球疾病患者的入球小动脉已存在一定程度扩张,ARB可选择性扩张出球小动脉,减轻肾小球内压,通过阻断肾小球高滤过实现长期肾脏保护。该机制能有效缓解肾脏压力,在肾小球滤过率初始下降与长期肾功能保护获益间达成平衡。

此外,质子泵抑制剂(PPI,如奥美拉唑)的使用与急性间质性肾炎相关,且已证实可能促进慢性肾脏病(CKD)进展。该患者长期服用PPI,而此类药物长期使用会引发多重不良反应,包括AKI风险升高、CKD进展,还可能增加痴呆、骨折及艰难梭菌结肠炎等感染风险。因此,需考虑实施药物精简,或换用替代抑酸方案,尤其当患者胃食管反流病症状已无需PPI控制时。

患者当前服用的格列吡嗪已被纳入美国老年医学会Beers标准(老年人潜在不适当用药标准之一),因65岁及以上老年人使用该药时,低血糖风险显著更高。目前其HbA1c控制在6.7%(目标值<7%),从临床角度出发,停用格列吡嗪以最大程度降低低血糖风险具有合理性。在停用二甲双胍的同时,改用GLP-1RA治疗,不仅能优化血糖控制、辅助体重管理,还可带来心血管获益与肾脏保护作用,同时能规避磺脲类药物相关的低血糖风险。待AKI缓解后,后续可考虑启用SGLT-2i,以进一步强化肾脏保护效果。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)