《2021年中国高尿酸及痛风趋势白皮书》显示,我国高尿酸血症患者数量庞大,约达1.77亿,而

尽管传统的治疗手段已在临床上广泛应用,但仍有部分患者的疼痛等症状未能得到有效缓解,在进行降尿酸治疗期间,仍出现痛风反复发作的情况。近日,我国首个原研白介素(IL)-1β单抗——

曾小峰 教授

国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心主任

中国医学科学院北京协和医学院长聘教授(Tenured Professor)

中国医师协会常务理事兼风湿免疫科医师分会会长

中华医学会风湿病学分会前任主任委员(第九、十届)

中国康复医学会常务理事及风湿免疫康复专业委员会主任委员

中国研究型医院学会理事及风湿免疫专业委员会主任委员

英文《Rheumatology and Immunology Research》杂志主编

《中华风湿病学杂志》主编

北京整合医学会副会长兼风湿免疫专业委员会主任委员

首都中西医结合风湿免疫病研究所所长(西医部)

海峡两岸医药交流协会常务理事及风湿免疫专委会名誉主任委员

中国

亚太风湿病学会联盟(APLAR)前副主席

国家重点研发项目首席科学家

北京协和医院科研委员会主任委员,风湿免疫科前任科主任

医脉通:目前我国痛风患者普遍面临"反复发作、控制不佳"的困境,部分患者即使接受传统治疗仍难达标。您认为,当前我国痛风规范化诊疗面临的核心挑战是什么?

曾小峰教授:

目前我国痛风规范化诊疗面临着多重挑战。首先是患者群体庞大,据《2021年中国高尿酸及痛风趋势白皮书》显示,我国高尿酸血症患者约1.77亿,痛风性关节炎患者超1466万,已成为仅次于糖尿病的第二大代谢性疾病1,2。

其次是痛风反复发作的患者存在治疗无法“双达标”的难题。痛风的达标治疗涵盖两方面:一是急性发作期的快速消炎镇痛,主要以快速控制关节炎和疼痛为目标;二是间歇期的降尿酸治疗(ULT),以尿酸达标为目标。国际及国内指南要求,一般患者应将尿酸控制在360μmol/L以下,出现痛风石或频繁发作的患者则需控制在300μmol/L以下3,4。然而,近半数患者经传统治疗后疼痛仍未有效缓解5,约60%的患者在一年内反复发作6;痛风患者治疗3个月和6个月的

长期尿酸不达标不仅会导致痛风性关节炎反复发作、关节损害风险增加,还会引发其他合并症。有研究显示,痛风发作频率较高的患者更容易形成痛风石8。痛风反复发作后60天内发生心梗或卒中的风险可增加89%;30天内发生静脉血栓的风险升高达131%;痛风患者

此外,痛风患者常合并其他疾病,导致用药受限,治疗不规范。研究显示,约77%痛风患者合并代谢性疾病(如高脂血症、糖尿病、

这些因素共同导致我国痛风患者治疗难度增大,亟需更精准的治疗策略助力我国痛风患者的规范化管理。

医脉通:针对上述挑战,能否请您谈一谈实现我国痛风患者规范化诊疗的关键策略有哪些?

曾小峰教授:

现行的指南与临床实践中均强调痛风管理需急性期快速抗炎镇痛与间歇期降尿酸治疗并重2。

在降尿酸治疗策略的制定上,对于痛风性关节炎反复发作(≥2次/年)的患者,或虽仅单次发作但合并以下任一条件者,应立即启动降尿酸治疗:年龄<40岁、血尿酸>480 μmol/L、有痛风石或关节腔尿酸盐沉积证据、尿酸性肾石症或肾功能损害[估算肾小球滤过率(eGFR)<90 ml/min]、高血压、糖耐量异常或糖尿病、血脂紊乱、肥胖、冠心病、卒中、心功能不全。目前临床常用降尿酸药物包括

而痛风急性发作期的治疗原则是快速控制关节炎症和疼痛,建议最好在患者发作24h内开始应用控制急性炎症的药物。痛风急性发作期的传统一线治疗药物包括秋水仙碱、NSAIDs,在上述药物不耐受或疗效不佳时可使用糖皮质激素进行治疗2。但传统药物治疗存在诸多局限性:NSAIDs可能出现消化道溃疡、出血、穿孔等胃肠道风险,引发心血管疾病等严重不良反应;秋水仙碱的存在

医脉通:近期上市的伏欣奇拜单抗作为新型痛风抗炎镇痛药物,以其快速、长效、安全的特点受到关注。请您谈谈该药物上市对我国风湿免疫疾病治疗领域及痛风规范化诊疗方面的影响?

曾小峰教授:

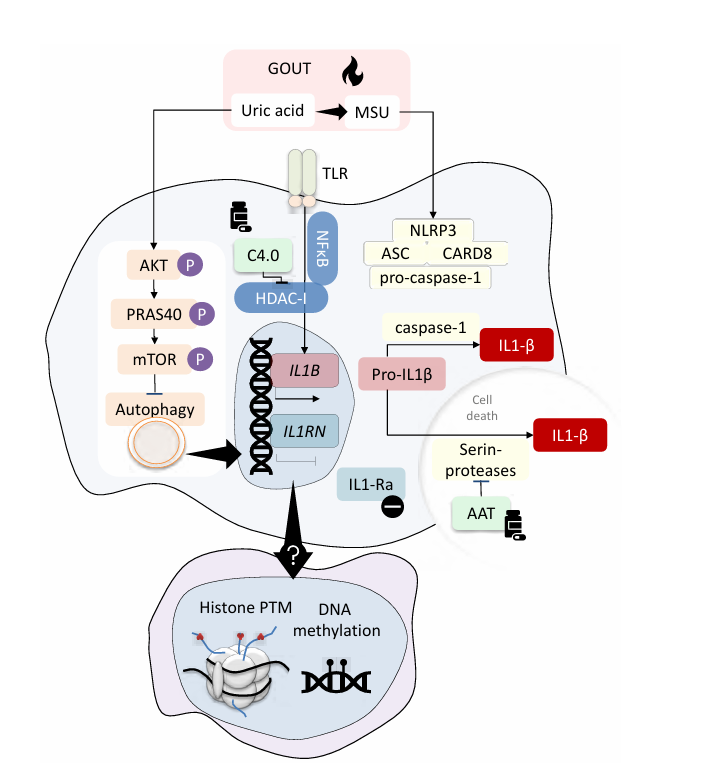

图1. 痛风发病机制

针对这一关键致病机制,我国自主研发的1类创新药物——伏欣奇拜单抗应运而生。它作为抗IL-1β全人源单克隆抗体,可直接作用于IL-1β,阻止其与相应受体结合,从根本上阻断炎症级联反应。Ⅲ期临床试验结果显示20,伏欣奇拜单抗在痛风急性发作患者中具有良好的疗效和安全性。伏欣奇拜单抗可快速起效,72小时疼痛VAS评分改善与复方

伏欣奇拜单抗关键性研究成果的发布及获批上市,直接推动了我国痛风诊疗规范的升级,2025年7月在国际风湿病学领域权威期刊International Journal of Rheumatic Diseases发布的《中国

近年来,我国风湿免疫病的临床和基础研究均取得了长足进展,临床诊治水平不断提高,国家皮肤与免疫疾病临床医学研究中心规范化诊疗中心建设项目(COE项目)是提升我国风湿免疫疾病整体诊疗水平的重点项目,目前已覆盖包括痛风在内的5个病种,旨在通过规范化管理风湿免疫疾病,进一步改善患者预后和生活质量。对风湿免疫病尽早进行筛查诊断、精细的临床分型、精确的预后评估及精准的个体化治疗已经成为本领域研究的热点和亟待攻关解决的重大课题22。伏欣奇拜单抗的上市不仅填补了传统治疗无效患者的空白,更推动了痛风从“症状管理”向“对因治疗”的战略转变,也助力了痛风患者的精准治疗。相信随着其在临床中的广泛应用,中国近1500万痛风患者有望告别“反复发作、控制不佳”的困境,迈向“精准抗炎、长效控制”的新时代。

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)