2025年8月7-10日,中国医师协会肾脏内科医师分会(CNA)2025年学术年会在武汉召开,来自中日友好医院的卓莉教授在《围透析期慢性肾脏病的管理》主题演讲中,系统梳理了围透析期CKD定义及特征、透析前期CKD管理、初始透析期管理、围透析期CKD并发症管理以及未来研究方向。 卓莉教授

围透析期CKD指患者估算肾小球滤过率(eGFR)<15ml/min/1.73m²起,至初始透析后3个月的时间段(约1-2年),涵盖透析前期和初始透析期。其核心特征呈现“三高一低”: 并发症发生率高、病死率高、治疗费用高、eGFR快速下降。

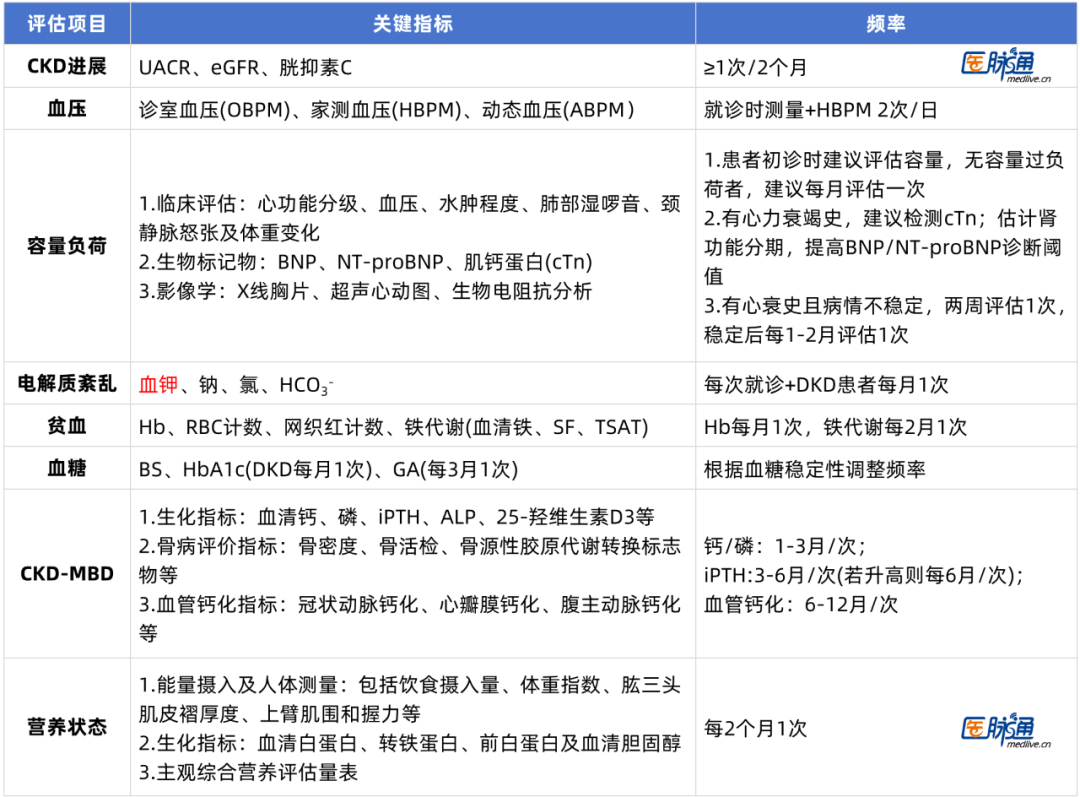

卓莉教授提出,透析前期CKD管理主要涵盖三大核心内容,分别是病情评估与监测、患者教育,以及透析模式与时机的选择。其中,病情评估与监测具体包括对CKD进展风险的评估,以及对患者血压、容量负荷、电解质紊乱情况、

表1 透析前期CKD管理病情评估项目

患者教育需聚焦三大核心要点。一是疾病认知,帮助患者理解肾脏功能、CKD的常见症状及病情预防措施;二是治疗选择,清晰讲解肾脏替代治疗相关知识,并强调家属参与治疗决策的重要性;三是自我管理,指导患者掌握血管保护方法、科学饮食控制原则,同时明确定期随访的必要性,以提升患者疾病应对能力。

关于透析模式与时机的选择,则需结合患者具体病情判断,当患者出现以下任一类临床表现时,通常需启动透析治疗:

-

-容量负荷失控:药物无法控制的

-进行性

对于透析指征与时机的选择,可参考eGFR制定:eGFR<15ml/min/1.73m²,密切监测并发症,择机启动透析;5~10ml/min/1.73m²,可开始透析治疗;eGFR<5ml/min/1.73m²必须启动透析治疗。透析模式的选择建议以患者为中心,充分评估其疾病状况,考虑个人意愿,并结合当地医疗资源与可及性、医保报销政策等选择透析模式。其中,

卓莉教授进一步指出,在透析血管通路建立前,血管保护需提前介入,建议从患者确诊CKD3 期起,便开展上肢血管保护相关教育。对于住院患者,应佩戴医学警示手环以指示他们的病情;日常避免在上肢进行不必要的穿刺、输液、血液检测和导管插入;血管条件较差的患者,可以提前进行手臂锻炼;若患者上肢存在皮肤病变应尽快接受治疗,为后续血管通路建立创造良好条件。

对于接受血液透析的患者,在接受初始血液透析前,需完成两项关键筛查。一是感染相关筛查,确定透析分区,包括乙型/丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(HIV)、梅毒。二是凝血功能评估,指导抗凝剂的选择,包括血小板、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)。血液透析的启动方式分为计划启动与紧急启动两类,紧急启动适用于患者出现危及生命的紧急情况,例如严重高钾血症、急性肺水肿等。

血液透析模式的选择需结合患者残余肾功能、临床状况及治疗需求综合判定。其中,常规血液透析是主要选择,对于残余肾功能eGFR≥5ml/min/1.73m²且尿量>600ml的患者,可每周透析2-3次、每次4h,并根据残余肾功能监测结果调整透析剂量;而eGFR<5ml/min/1.73m²的患者,则需固定为每周透析3次、每次4h的方案。此外,还有每日短时血液透析(每周6次,每次2.0-2.5h)和长时间血液透析(每周3次,每次6-8h)等其他模式可供选择。当患者出现透析间期体重增长过多、血压控制差、干体重难以达标,或存在高磷血症、代谢性酸中毒、高钾血症等严重代谢性疾病时,需适当增加透析频率或延长透析时间。在透析膜选择上,无论采用高通量还是低通量透析,均需使用生物相容性好的透析膜材料;各透析中心则需综合权衡降低心血管死亡的潜在获益、治疗成本及可及性等因素,最终决定采用低通量透析或高通量透析。

在诱导透析方面,患者初始进行的3-5次透析中,易发生失衡综合征,因此需遵循循序渐进的原则,逐步增加透析剂量,避免因透析强度骤升引发不适。具体处方要素需精细化调整:首次透析时间应控制在2.5h以内,血流速度设定为150-200ml/min,同时选用小面积透析器(1.3-1.5m²),透析液流速固定为500ml/min;此外,透析液中的Na⁺、K⁺、Ca²⁺浓度及透析温度(通常为36.5℃),需根据患者身体状况进行个体化调整。超滤量与超滤率的设定则需结合患者实际情况,综合考量其容量状态、心肺功能、尿量及血压等指标,逐步帮助患者达到“干体重”;若患者无容量负荷过重或严重高血压问题,可暂不设置超滤量。诱导期透析频率可适当提高,初始透析第1周为3-5次,之后逐步过渡至每周2-3次。抗凝剂的选择则需综合患者出血风险、凝血功能及脂代谢情况,可选用普通肝素、低分子肝素、枸橼酸钠或采用无抗凝剂透析。

透析充分性评估包括广义与狭义两个层面:广义评估要求患者维持良好临床状态,涵盖容量、酸碱、电解质及钙磷代谢平衡;狭义评估侧重小分子溶质清除,常以尿素为代表,通过尿素清除指数(Kt/V,包括单室尿素清除指数spKt/V和尿素下降率URR等)衡量,中大分子毒素清除则以β2-微球蛋白(β2-MG)为指标。

血液透析处方调整需针对性进行:在钠排除方面,可通过序贯透析或个体化调整透析液钠浓度增加钠清除,助力血压控制;对于透析间期体重增长难以控制的患者,可采取延长透析时间、增加透析次数、低温透析、可调钠透析或使用超滤曲线等方式改善容量控制。

对于接受腹膜透析的患者,在评估环节需重点了解腹部情况,尤其是腹部手术史、是否存在疝,以及过往消化系统疾病史,可帮助规避潜在腹部相关风险。透析模式选择上,持续非卧床腹膜透析(CAPD)因是多数患者的首选,也是目前国内临床应用最广泛的模式。而自动化腹膜透析(APD)包含间歇性腹膜透析(IPD)、持续循环腹膜透析(CCPD)、夜间间歇性腹膜透析(NIPD)、潮式腹膜透析(TPD)等类型,具有降低腹内压者相关并发症发生风险,更适配患者日常作息。为保护患者残余肾功能与腹膜功能,临床建议腹膜透析液优先选用中性pH值、低葡萄糖降解产物(GDP)的腹膜透析液;对于腹膜超滤不足、难以维持正常容量的腹膜透析患者,可每日使用一次艾考糊精腹透液长时间留腹。腹膜透析处方制定与调整如下表(表2)。

表2 初始腹膜透析处方制定与调整

卓莉教授指出,透析患者需关注多类并发症,且不同透析方式患者的并发症存在共性与特性。其中,血液透析患者可能出现血管通路相关并发症及血液透析急性并发症,腹膜透析患者在治疗期间也可能出现多种腹膜透析相关并发症;同时,两类患者均可能面临共同并发症,包括心血管并发症(如高血压、心力衰竭)、感染、透析相关贫血、蛋白质能量消耗,以及高血糖、高血钾、CKD矿物质与骨异常(CKD-MBD)。

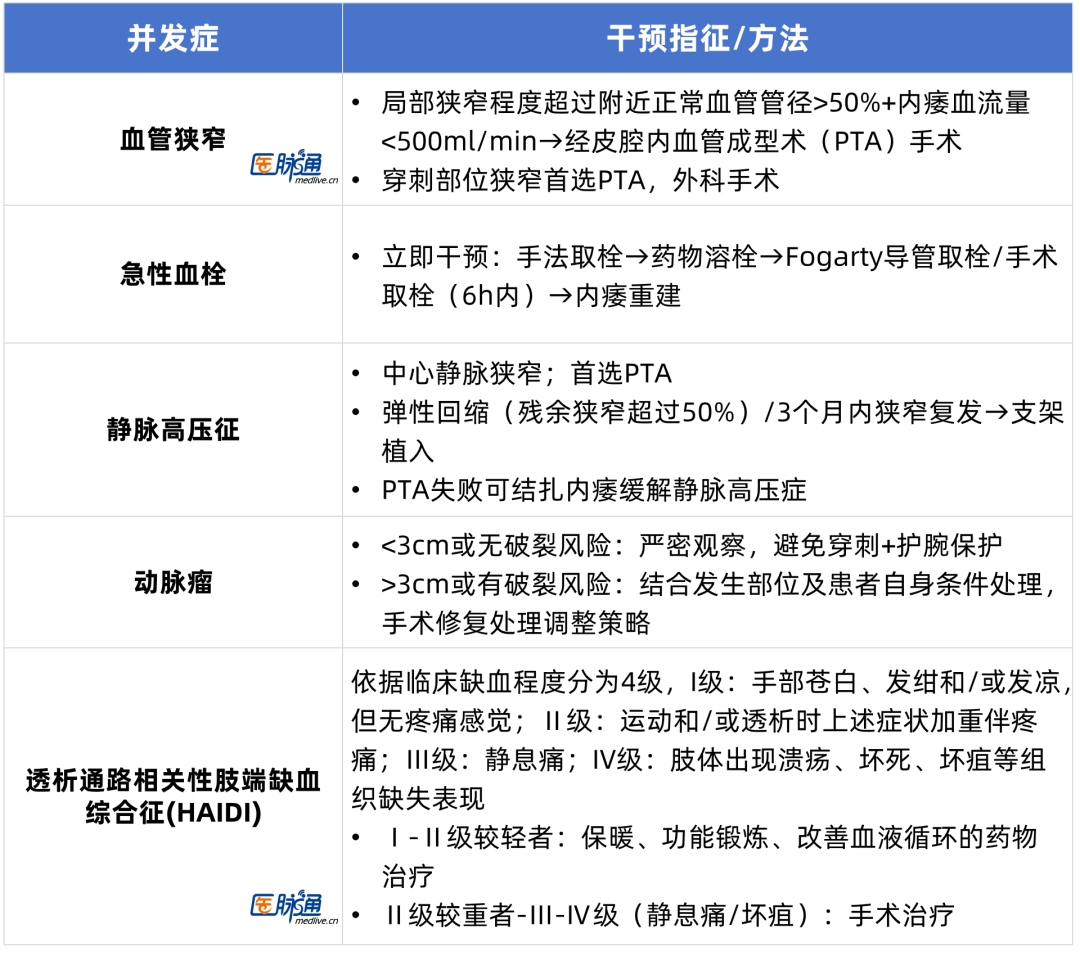

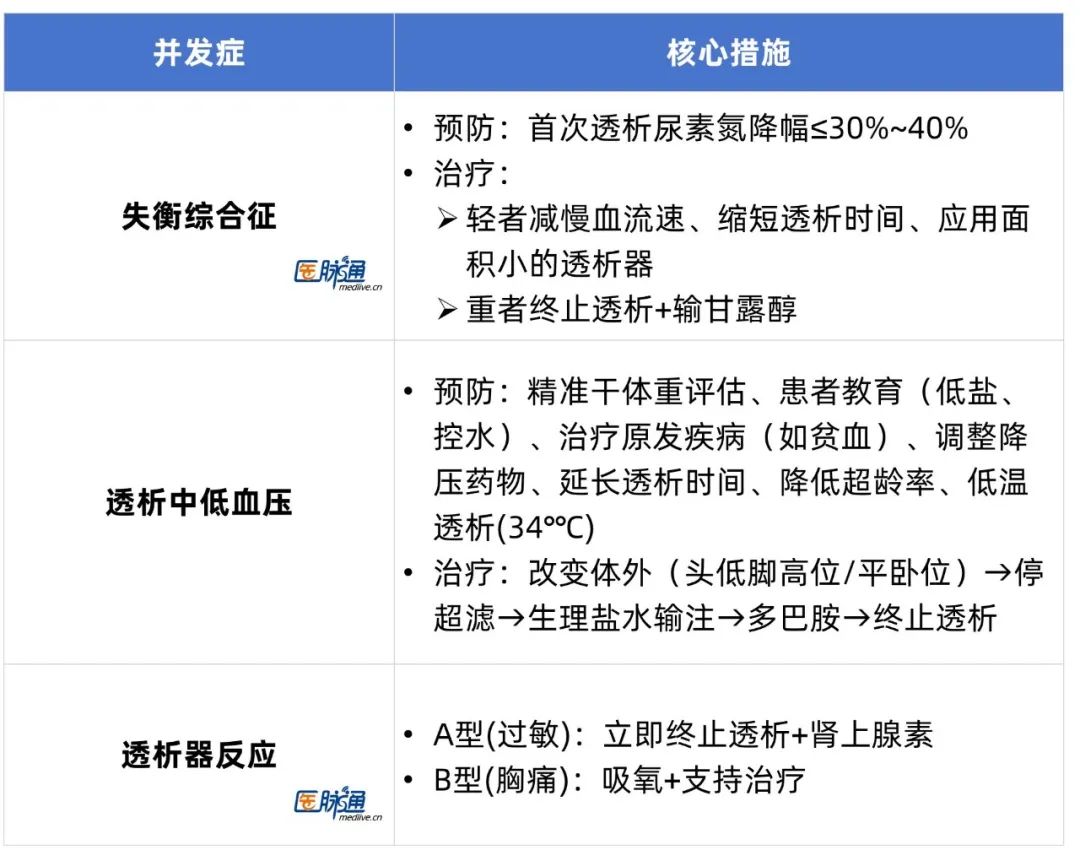

血液透析患者在治疗过程中可能面临两类主要并发症,一类是血管通路相关并发症,常见类型包括血管狭窄、急性血栓、静脉高压征、动脉瘤,以及透析通路相关性肢端缺血综合征(HAIDI);另一类是血液透析急性并发症,主要有失衡综合征、透析中低血压和透析器反应,此类并发症多在透析过程中突发,需及时识别并干预以保障透析治疗顺利进行,具体干预指征与方法可参考下表(表3、表4)。

表3 血管通路并发症干预指征与方法

表4 透析急性并发症干预指征与方法

腹膜透析患者在治疗期间可能出现同样多种相关并发症,常见类型包括透析液渗漏、引流不畅、疝,以及超滤衰竭。具体的干预思路与处理方法,可参考下表(表5)。

表5 腹膜透析并发症及解决方案

在高血压管理方面,需依据透析类型明确诊断标准:血液透析患者,非透析日家庭自测血压(HBPM)≥135/85mmHg、动态血压监测(ABPM)≥130/80mmHg或诊室血压(OBPM)≥140/90mmHg 即可诊断;腹膜透析患者则需满足连续7天HBPM≥135/85mmHg、ABPM≥130/80mmHg或HBPM≥140/90mmHg。治疗目标上,一般患者需将血压控制在<140/90mmHg,糖尿病肾病患者若耐受则需控制在≤130/80mmHg;容量控制是重要管理手段,要求患者透析间期体重增长< 4%,血液透析患者还可通过序贯透析或个体化调整透析液钠浓度辅助控压。

心力衰竭管理同样不容忽视,需根据射血分数分型干预:针对射血分数降低的心衰(HFrEF),可选用RAASI类药物、β阻滞剂或沙库巴曲缬沙坦;针对射血分数保留的心衰(HFpEF),核心是控制容量与降低血压,不推荐使用RAASI类药物或β阻滞剂。

在血液透析相关感染防控方面,预防需以多维度措施降低风险,包括严格执行消毒流程、为患者接种乙肝与流感等相关疫苗,以及定期检测传染病抗体以动态监测感染情况。治疗上,若出现导管感染,需立即拔除导管并使用抗生素;若为内瘘感染,初始需采用经验性治疗,联用万古霉素与广谱抗生素(疗程≥6周),后续根据药敏试验结果调整用药,初次感染治疗时间同样需≥6周,仅极少数情况需通过外科手术干预。

腹膜透析相关感染防控也需重点关注:腹膜透析相关感染防控需重点落实。预防上,要开展常规检查、定期培训患者无菌操作,置入腹透管前1小时,需预防性使用第一代头孢菌素抗生素。腹膜炎诊断需满足三项中至少两项:腹痛或透出液浑浊(伴或不伴发热)、透出液白细胞>100×10⁶/L(中性粒>50%)、透出液培养出病原微生物。治疗方面,腹膜炎先选覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌(含铜绿假单胞菌)的抗生素经验性治疗,再依药敏调整,腹腔内给药,常规疗程≥2周,重症或特殊感染≥3周;导管相关感染初始用抗金黄色葡萄球菌抗生素经验治疗,再依药敏调整,难治性隧道感染需拔管。

对于透析患者贫血管理,需遵循明确的诊断、评估及治疗规范。贫血诊断标准为男性血红蛋白(Hb)<130g/L,女性Hb<120g/L;铁缺乏及代谢障碍判断需区分透析类型,透析前或腹膜透析患者以血清铁蛋白(SF)<100μg/L或转铁蛋白饱和度(TSAT)<20%为指标,血液透析患者则为SF<200μg/L或TSAT<20%。治疗目标方面,Hb需控制在110-120g/L(≤130g/L),铁代谢指标需维持SF 200-500μg/L、TSAT 20%-50%。治疗方案优先口服铁剂(每日150-200mg元素铁),无效时改用静脉铁剂;促红细胞生成素类药物(ESAs)如重组人促红细胞生成素(rHuEPO)初始剂量为50-150IU/kg/周,也可选用达依泊汀、培莫沙肽等长效制剂;缺氧诱导因子脯氨酰羟化酶抑制剂(HIF-PHI)中,罗沙司他用于透析患者(70-120mg,每周3次),恩那度司他用于非透析患者(4mg,每日1次)。监测方面,初始治疗阶段每月监测Hb,确保4周内Hb波动不超过20g/L,定期监测可及时调整方案,保障治疗效果。

PEW需通过多维度标志早期诊断,并采取针对性营养干预改善状况。诊断方面,需综合以下四类标志判断:一是生化指标,血清白蛋白<38g/L或前白蛋白<300mg/L;二是体重指标,体重指数(BMI)

营养干预需围绕饮食与补充剂展开:蛋白质摄入需控制在1.0-1.2g/kg/d,且优质蛋白占比不低于50%;热量摄入需达到30-35kcal/kg/d,满足身体基础需求;必要时可使用口服营养补充剂(如α-酮酸)辅助补充。通过合理干预,可有效改善患者营养状况,降低并发症对治疗的影响。

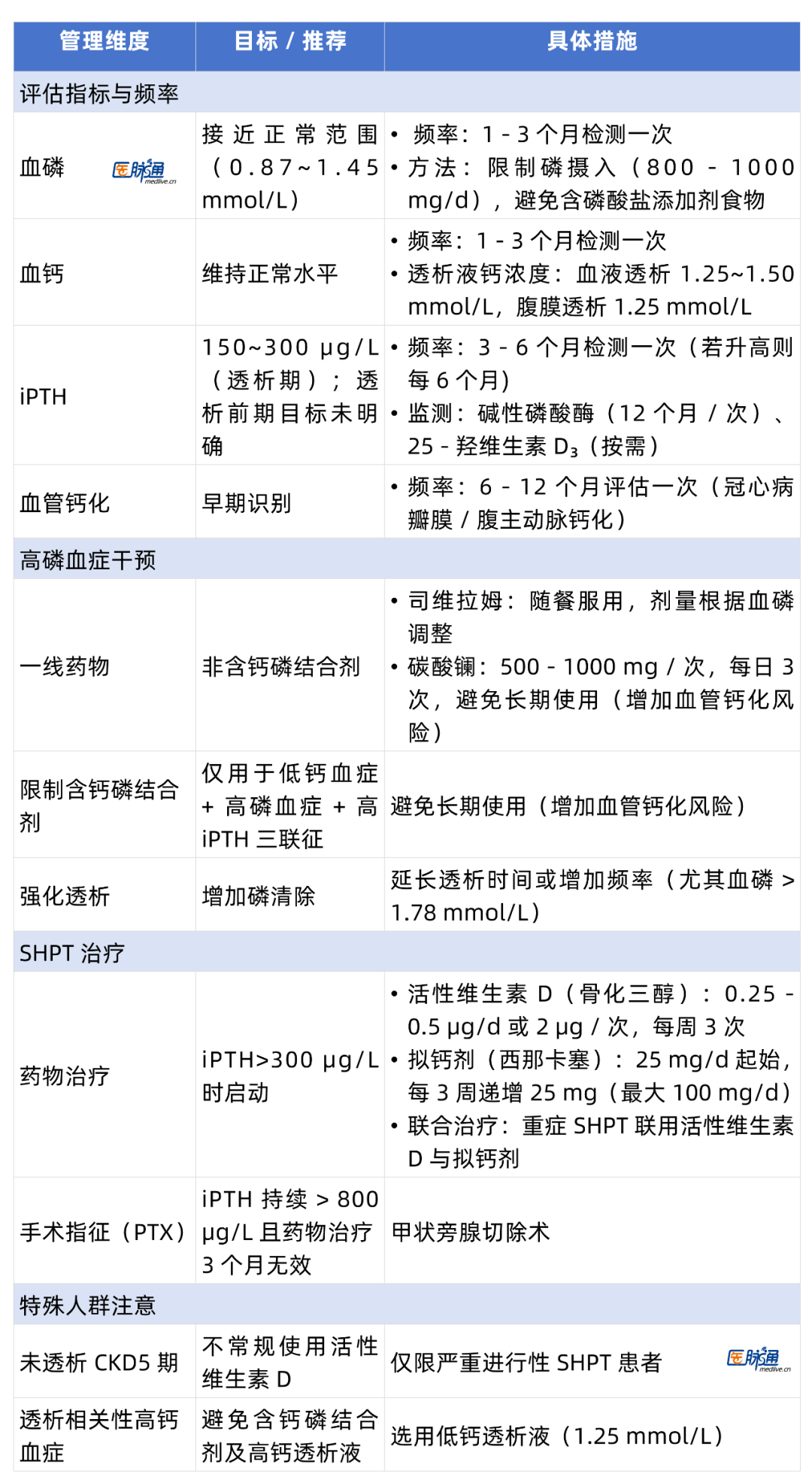

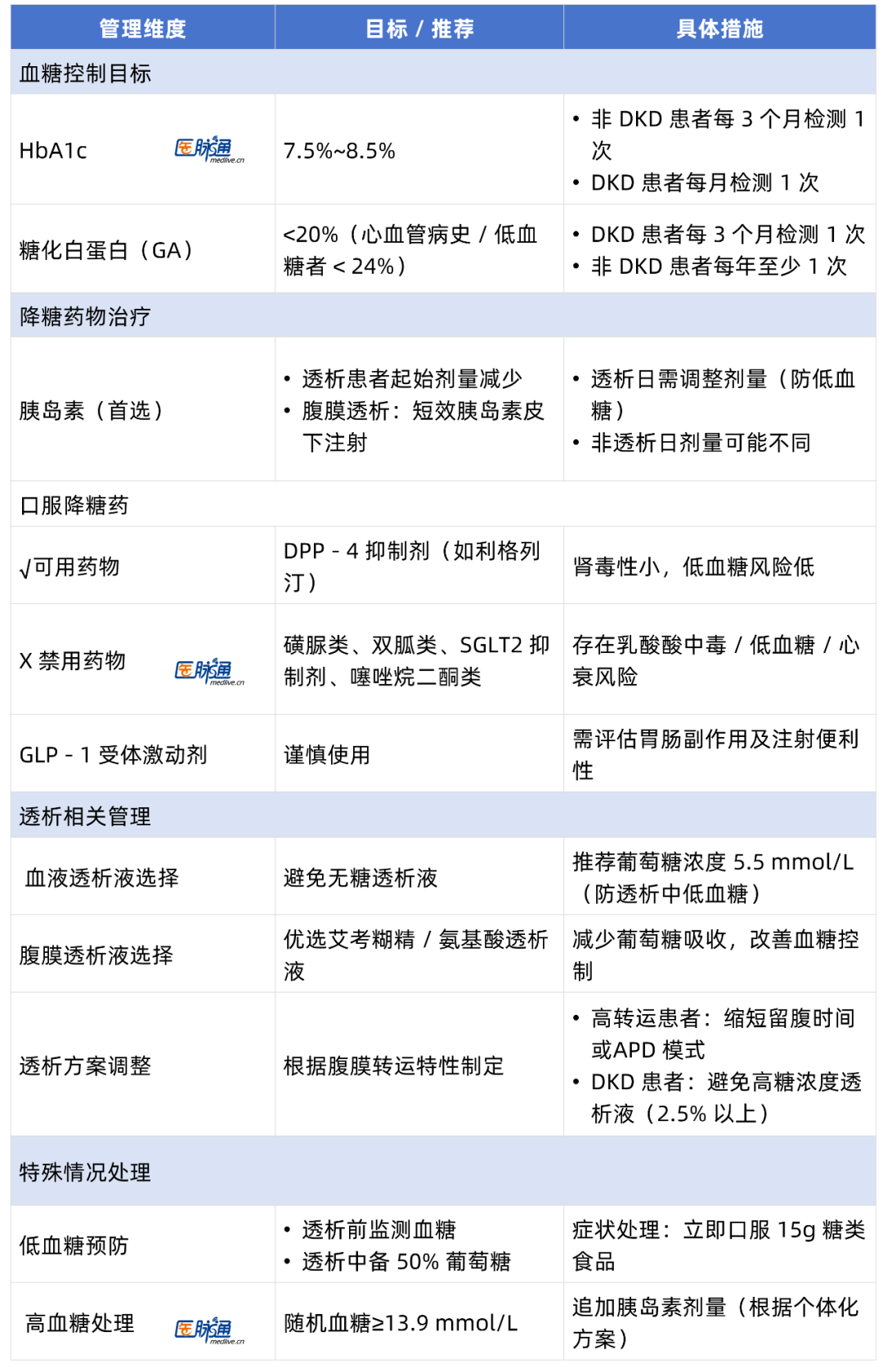

关于这两项并发症的具体管理方案,详见下表(表6、7)。

表6 CKD-MBD管理维度

表7 高血糖管理维度

高钾血症的诊断标准明确,即血清钾浓度≥5.0mmol/L即可确诊。在处理方面,需区分急性与长期管理:急性高钾血症需采取三步紧急降钾措施,首先使用胰岛素联合葡萄糖(10U 胰岛素搭配50ml 50%葡萄糖),若患者合并酸中毒可加用碳酸氢钠,当药物治疗无效或病情危及生命时,需及时采用透析治疗;长期管理则以控制血钾稳定为目标,一方面可使用口服降钾药物,如环硅酸锆钠(1h内起效,作用于全消化道,急性期10g每日3次,维持期 5-15g/日)、聚苯乙烯磺酸钠(作用于结肠,因含钠可能引发水肿,15-30g/日分次服用),另一方面需配合生活方式干预,包括严格执行低钾饮食(避免过量摄入水果、深色蔬菜),并根据病情调整RAASi类药物剂量。

展望未来透析领域的研究方向,卓莉教授提出了七大重点探索方向,涵盖评估、治疗、管理等多个维度,具体包括:优化患者风险评估体系、评估相关诊疗措施的社会效益、分析政策对透析医疗实践的影响、深入探索更高效的治疗方案、建立以患者需求为核心的管理模型、促进多学科协作以提升诊疗综合效能,以及实施基于大数据的长期随访机制,为透析领域的发展提供了清晰的研究路径。

审稿专家:卓莉教授

专家简介

- 卓莉 教授 -

中日友好医院

-医学博士、博士后

-中日友好医院肾病科副主任、主任医师、副教授、硕士研究生导师

-中华医学会肾脏病学分会青年委员(第11届)

-北京医学会肾脏病学会常委兼秘书

-北京市肾内科与血液净化质量控制和改进中心副秘书长

-国家自然科学基金评审专家、首都卫生发展科研专项评审专家

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)