近日,国家药品监督管理局(NMPA)官网发文宣布,金赛药业自主研发的1类创新药——金蓓欣(伏欣奇拜单抗)已正式获批上市,适用于对非甾体类抗炎药和/或

2025年7月14日,金蓓欣(伏欣奇拜单抗)在上海正式开出全国首张临床处方,标志着这款针对急性痛风发作的突破性药物正式进入临床应用阶段。作为国内首个IL-1β单抗,伏欣奇拜单抗的成功获批与应用将迅速填补我国痛风领域长效精准靶向治疗的空白,为饱受痛风性关节炎反复发作之苦的广大患者带来福音。

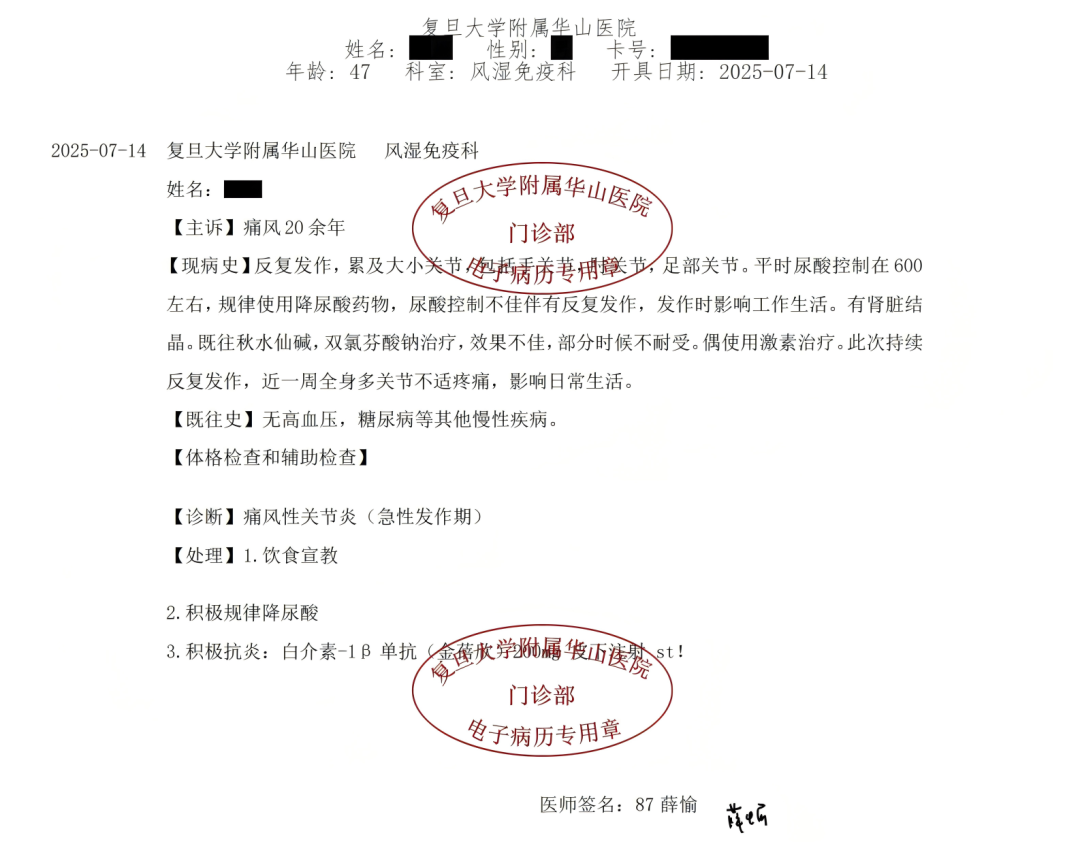

7月14日,华山医院风湿免疫科薛愉主任为47岁的痛风患者张先生开出全国首例金蓓欣(伏欣奇拜单抗)治疗处方。

张先生自2002年诊断为痛风,目前已有20余年痛风病史,反复发作的关节包括脚踝、大脚趾、膝盖、手指、手腕和手肘。张先生的常用治疗药物为非甾体类抗炎药,但疗效不太理想,痛风发作时需每日服用。严重时会使用秋水仙碱治疗,但服用后会出现头晕、恶心等副作用。近日,张先生晨起脚背、手肘和膝盖关节再次出现不适,遂来院就诊。在详细评估病情后,华山医院风湿免疫科薛愉主任为其开具了伏欣奇拜单抗200mg的处方。

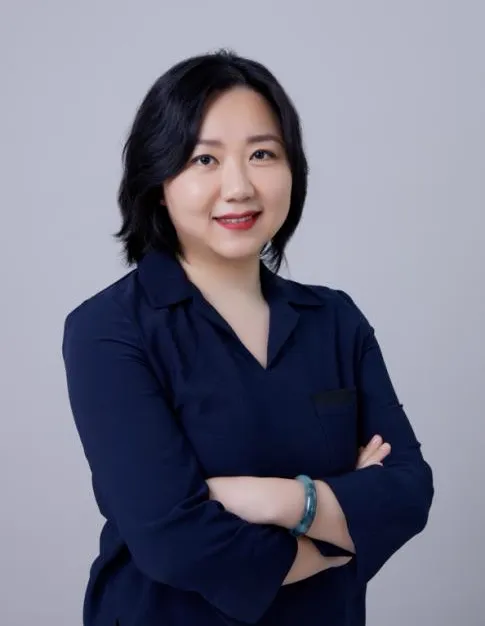

复旦大学附属华山医院薛愉主任为患者开出首张处方

邹和建教授点评

复旦大学附属华山医院风湿免疫科学术带头人

伏欣奇拜单抗III期研究主要研究者

关于伏欣奇拜单抗

//

伏欣奇拜单抗通过精准阻断引发痛风炎症的IL-1β起效,具有“长期控制、快速强效、安全放心”三大临床优势。此次获批是基于一项在痛风性关节炎患者中开展的伏欣奇拜单抗Ⅲ期临床试验结果,该多中心、随机、双盲、阳性对照临床试验共纳入313例患者,结果显示2:

主要研究终点:72小时疼痛VAS评分改善伏欣奇拜单抗组非劣于复方

次要研究终点:给药24周内,伏欣奇拜单抗组对比复方倍他米松组降低87%(HR=0.13,p<0.0001)的首次复发风险,85.3%的患者无复发,创同类药物更优纪录,奠定其痛风抗炎药物领域"Best-in-class"潜力地位。

在安全性方面,共计159例(51.0%)受试者出现治疗相关不良事件,其中伏欣奇拜单抗组79例(50.6%),复方倍他米松组80例(51.3%)。伏欣奇拜组无治疗相关严重不良事件,复方倍他米松组共有3例患者报告了治疗相关严重不良事件。

专家简介

邹和建 教授

复旦大学附属华山医院

学术及社会任职

复旦大学风湿免疫过敏性疾病研究中心主任

国际

中华预防医学会风湿病预防专委会主任委员

中华医学会风湿病学分会第7、8届委员会副主任委员

中国医师协会风湿免疫科医师分会第1、2届委员会副会长

薛愉 教授

复旦大学附属华山医院

复旦大学附属华山医院风湿科副主任、主任医师、硕士生导师

上海市医学会风湿病专科分会副主任委员

中华医学会风湿病专科分会委员

中国女医师协会第一届风湿免疫专业委员会常务委员

中国中西医结合学会风湿类疾病专业委员会青年副主任委员

上海市医学会职业病与环境医学专科分会委员兼秘书

中华预防医学会

(本网站所有内容,凡注明来源为“医脉通”,版权均归医脉通所有,未经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任,授权转载时须注明“来源:医脉通”。本网注明来源为其他媒体的内容为转载,转载仅作观点分享,版权归原作者所有,如有侵犯版权,请及时联系我们。)